Alejandro Gómez A MD EMT-P

EMERCRIT

Introducción

Hablar de la restricción del movimiento vertebral es sumergirse en una de las prácticas más icónicas —y más debatidas— de la atención prehospitalaria del trauma. Desde su origen, ha representado un acto casi ritual: la alineación, el collar, la tabla, los bloques. Un protocolo que durante años se enseñó como absoluto, como si se tratara de una verdad indiscutible. Y, sin embargo, como tantas cosas en medicina, también fue un dogma. Uno que nació de la necesidad, creció con la intención de proteger, pero que con el tiempo se volvió vulnerable a la evidencia, a la crítica y al juicio clínico más fino.

Durante décadas, inmovilizar fue sinónimo de hacer lo correcto. Se convirtió en ley, en estándar, en escudo legal, en consigna académica. Pero al mirar hacia atrás —a la historia, a los documentos fundacionales, a las primeras recomendaciones— uno empieza a encontrar las grietas, los excesos, los errores cometidos con la mejor intención. Y es precisamente por eso que hoy, más que nunca, se hace necesario volver a pensar esta práctica. No para desecharla, sino para afinarla. Para reconocer su valor cuando está bien indicada y, al mismo tiempo, comprender el daño que puede causar cuando se aplica sin juicio.

Este texto no busca destruir un pilar. Busca invitar a la reflexión, al análisis crítico, al entendimiento profundo de una intervención que sigue siendo relevante, pero que ya no puede defenderse desde la repetición ciega. Porque en el trauma —sobre todo en el prehospitalario— cada minuto cuenta, y cada decisión pesa. Y si no entendemos de dónde vienen nuestras prácticas, estamos condenados a repetir los errores del pasado, con víctimas nuevas y argumentos viejos.

El paso de la era de la improvisación el inicio del protocolo

Antes de los protocolos, antes de las tablas espinales, antes incluso de que existiera una visión estructurada del trauma… la atención al paciente lesionado era guiada por la intuición, la observación y la voluntad de hacer lo mejor con lo poco que se tenía. En esa era primitiva de la medicina del trauma, donde aún no existía el concepto de sistemas de emergencias médicas, los médicos y cirujanos pioneros se enfrentaban al reto de trasladar y tratar a personas con lesiones medulares sin tener claro si lo que hacían ayudaba… o condenaba.

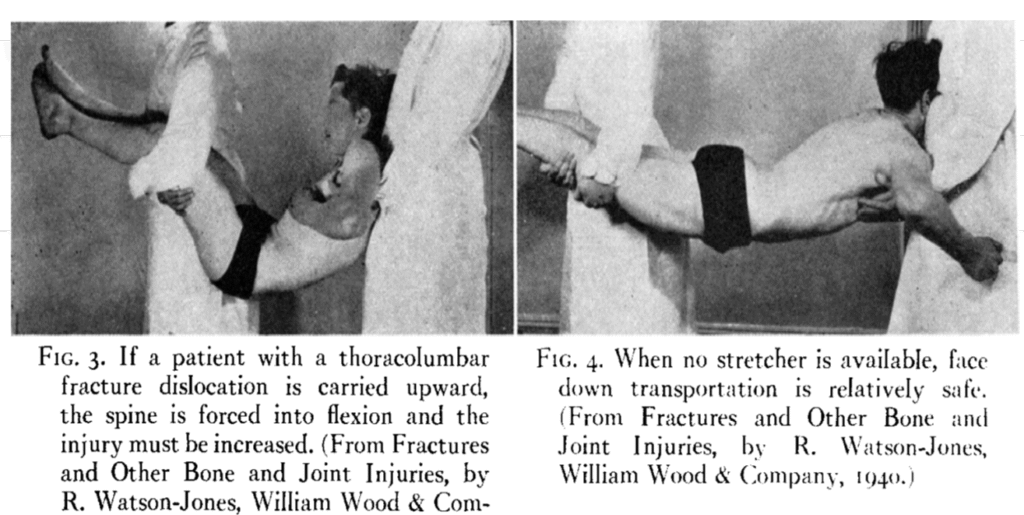

Corría la década de 1940 cuando el Dr. R. Watson-Jones, uno de los ortopedistas más influyentes del siglo XX, publicó lo que hoy podríamos considerar uno de los primeros intentos documentados de entender el impacto del movimiento en pacientes con fracturas vertebrales. En sus textos e imágenes —publicados en Fractures and Other Bone and Joint Injuries— ya se advertía sobre el riesgo de trasladar a un paciente con la columna en flexión. En una de sus ilustraciones más impactantes, se muestra cómo cargar a alguien con una fractura toracolumbar en posición fetal podía aumentar drásticamente el daño medular. La solución propuesta: trasladarlo en decúbito prono, con la espalda recta y alineada, incluso si eso significaba hacerlo sin camilla, sujetándolo firmemente entre dos personas.

Y es que lo que hoy puede parecer precario o peligroso, en su momento fue una propuesta avanzada. Porque incluso sin rayos X portátiles, sin resonancias magnéticas ni protocolos estandarizados, estos clínicos ya habían intuido lo esencial: el movimiento importa, y la forma como se moviliza a un paciente traumatizado puede marcar la diferencia entre una lesión estable o una parálisis irreversible.

Aún más reveladora es la imagen publicada en el American Journal of Surgery ese mismo año, donde se muestra un maniquí de madera fijado sobre una férula-tabla rudimentaria con tracción. Un diseño que intentaba cumplir dos objetivos que hoy nos parecen absolutamente vigentes: mantener el eje corporal alineado y permitir estudios diagnósticos sin movilización innecesaria. En el cartel que acompaña al modelo se mencionan fracturas cervicales, toracolumbares, la necesidad de contratracción cefálica y la posibilidad de tomar rayos X sin mover al paciente. Todo eso… décadas antes de que se hablara de neutralidad espinal.

Este material histórico no es solo una curiosidad académica. Es evidencia viva de que, mucho antes de que existieran las siglas RMV, ya había una preocupación genuina por proteger la médula a través de la técnica de movilización. Y esa intuición —ese pensamiento clínico nacido de la observación— fue el germen de una filosofía que hoy seguimos defendiendo: no se trata solo de inmovilizar por inmovilizar, sino de tomar decisiones razonadas, informadas y adaptadas a cada escenario.

En una época donde todo se hacía con los medios disponibles, estos pioneros entendieron que inmovilizar no siempre era sinónimo de seguridad, y que mover sin pensar podía ser más letal que el propio trauma. Reconocer el valor de estos orígenes no solo nos honra como comunidad profesional, sino que nos obliga a aprender de ellos para no repetir, en nombre de la modernidad, los errores de una medicina que —aunque limitada— ya intuía que el juicio clínico debe estar por encima de la rutina.

Porque hoy, con todo el acceso a la evidencia que tenemos, sería imperdonable seguir haciendo por inercia lo que se pensó desde la escasez. Y sería aún más grave olvidar que la historia nos muestra con claridad una verdad incómoda: no siempre hemos sabido proteger a nuestros pacientes del daño secundario que causamos nosotros mismos.

Esta figura, extraída del libro Fractures and Other Bone and Joint Injuries de R. Watson-Jones (1940), muestra de forma impactante el efecto de las posiciones corporales en pacientes con fracturas toracolumbares. A la izquierda (Fig. 3), el paciente es cargado con la columna en flexión, lo que, según el autor, puede agravar una dislocación vertebral. A la derecha (Fig. 4), se propone una alternativa más segura para contextos sin camilla: el transporte en decúbito prono, boca abajo y con el eje corporal alineado.

Estas imágenes, rudimentarias pero visionarias, marcan uno de los primeros intentos de la medicina por prevenir el daño secundario mediante técnicas de movilización cuidadosa. Décadas antes de que existiera la RMV como concepto, ya se intuía que el movimiento mal hecho podía ser tan lesivo como el trauma mismo.

Esta imagen, publicada en la década de 1940 en el American Journal of Surgery, muestra un maniquí de madera colocado sobre una férula-tabla experimental equipada con resortes de tracción. Aunque rudimentaria, esta configuración buscaba algo revolucionario para su época: mantener el eje corporal alineado, limitar el movimiento espinal y permitir radiografías sin necesidad de movilizar al paciente.

El cartel detrás del maniquí es aún más revelador. Se mencionan fracturas cervicales, toracolumbares, y la necesidad de contratracción natural —ideas que décadas más tarde formarían la base del concepto moderno de restricción del movimiento vertebral (RMV). Este montaje no era solo una prueba técnica, era una declaración de principios: el paciente traumático no debe moverse sin juicio clínico.

Así, antes de que existieran protocolos, evidencias aleatorizadas o tablas espinales plásticas, ya había profesionales que intuían lo que hoy defendemos con fuerza: la columna necesita ser protegida desde el primer contacto.

Un informe que lo cambiaria todo

En 1966, un informe sacudió los cimientos del sistema de salud en los Estados Unidos y cambió para siempre el destino de la atención prehospitalaria a nivel mundial. Su título era claro y brutal: «Accidental Death and Disability: The Neglected Disease of Modern Society».

Publicado por la National Academy of Sciences, este documento no fue simplemente un informe técnico; fue una denuncia pública. El informe ponía en evidencia algo que muchos ya intuían, pero pocos se atrevían a nombrar: el sistema de atención a víctimas de trauma era, en esencia, inexistente. Personas que sobrevivían al impacto inicial de un accidente morían por la falta de respuesta organizada, por la demora en recibir atención adecuada, o —y aquí el vínculo con nuestra historia— por el manejo inadecuado en el traslado prehospitalario.

El informe identificaba errores graves y dolorosamente frecuentes, entre ellos:

- Transporte inadecuado de víctimas con potencial lesión vertebral.

- Manipulación torpe por personal no entrenado.

- Ausencia total de protocolos estandarizados.

Fue entonces cuando nació el concepto de inmovilización espinal rígida como un estándar, no como una sugerencia. Se trataba de proteger lo más sagrado: la médula espinal. Si no había manera de saber en el campo si una persona tenía una fractura vertebral inestable, lo correcto —se pensó— era asumir que sí la tenía… y actuar en consecuencia.

Este fue el momento fundacional del EMS moderno. El punto de partida para lo que hoy entendemos como atención prehospitalaria organizada, con formación técnica, protocolos definidos y responsabilidad médica.

Y, sin embargo, esa misma práctica que surgió como respuesta lógica a un vacío estructural, décadas después comenzaría a cuestionarse. Porque con el tiempo se empezó a evidenciar que la inmovilización absoluta no era inocua, que muchos pacientes inmovilizados no tenían lesiones vertebrales, y que algunos incluso sufrían complicaciones derivadas de la inmovilización misma: dolor, úlceras, dificultad respiratoria, aumento de presión intracraneal, ansiedad.

Ese cuestionamiento no significa renegar de los avances que generó el informe de 1966. Al contrario: significa honrarlos evolucionando, adaptando el conocimiento, afinando las prácticas. Y ahí es donde aparece el nuevo paradigma: la restricción del movimiento vertebral, una aproximación más clínica, más crítica, más centrada en el juicio y no en la rutina.

Porque si algo nos enseñó ese informe histórico es que no basta con querer ayudar. Hay que saber cómo hacerlo. Y para eso, hay que seguir aprendiendo.

La amenaza del mal manejo inicial: cuando el daño no viene del trauma, sino de la atención

A finales de los años 50 e inicios de los 60, la comunidad médica comenzó a mirar con más seriedad el impacto real de cómo se movilizaban y atendían los pacientes con sospecha de lesión medular. Hasta entonces, la prioridad había sido llegar al hospital “como fuera”… sin entender que, en algunos casos, ese “como fuera” era precisamente lo que convertía una fractura estable en una catástrofe neurológica.

Uno de los estudios más reveladores lo publicaron Geisler, Wynne-Jones y Jousse bajo el título: Early Management of the Patient with Trauma to the Spinal Cord. Analizaron 958 casos de lesión medular atendidos en Ontario a lo largo de 25 años. El hallazgo fue demoledor: muchos pacientes no sufrieron su lesión medular en el momento del impacto, sino durante el manejo posterior.

¿Qué significaba eso? Que no fue el accidente, sino la manera en que se les movió, se les cargó o se les trasladó lo que provocó el daño irreversible. Que la médula espinal no se lesionó con el choque, sino con la falta de alineación, con la prisa, con la ignorancia.

En palabras crudas: el daño no venía del accidente… venía de la atención mal hecha.

Este artículo marcó un punto de inflexión en la medicina del trauma. Fue la primera vez que se reconocía de forma clara y documentada que el movimiento inadecuado era, en sí mismo, una causa de lesión. Y eso cambió todo.

Ya no se podía seguir improvisando. Ya no bastaba con tener buenas intenciones. Había que actuar con juicio desde el primer contacto. Había que entender que cada movimiento, cada giro, cada intento de “ayudar”, si no se hacía bien, podía sentenciar a una persona a la tetraplejia.

Este artículo fue el caldo de cultivo para lo que vendría después: la idea de que el eje corporal debía mantenerse en alineación, de que el manejo de columna vertebral debía hacerse con extrema precaución, y de que la mejor manera de cuidar una médula inestable era evitar cualquier movimiento innecesario. Así nació la filosofía del manejo espinal con precaución extrema.

Y eso, años después, derivaría en la adopción universal de la inmovilización espinal rígida como protocolo estándar.

Pero, como veremos en los siguientes apartados de esta historia, lo que comenzó como una solución terminó generando nuevas preguntas… ¿Realmente todos los pacientes debían ser inmovilizados? ¿Era útil o dañino mantener a una persona durante horas en una tabla rígida? ¿Dónde quedaba el juicio clínico? ¿Y la evidencia?

Manuscrito de Geisler (1960s):

Revisión de 958 casos. Concluye que muchas lesiones medulares graves ocurrían no por el trauma inicial, sino por el mal manejo posterior. Pionero en alertar sobre el daño iatrogénico en el transporte.

El Documento que Cambió la Historia del Trauma: «Death in a Ditch«, Farrington y la Revolución de la Inmovilización Espinal

En la vasta y a menudo turbulenta historia de la medicina prehospitalaria, existen documentos que no solo informan, sino que redefinen paradigmas y transforman la práctica. Uno de ellos, con una influencia que resuena hasta nuestros días, especialmente en el manejo de la columna vertebral, es el artículo publicado por el Dr. J.B. Farrington en el Bulletin del American College of Surgeons en mayo de 1967. Su título, de una crudeza y sencillez estremecedora, lo decía todo: «Death in a Ditch» — Muerte en una Zanja.

Este no era un estudio académico más. Era un testimonio, un grito de urgencia desde la primera línea, que cambiaría para siempre la forma en que entendemos y, sobre todo, cómo abordamos la inmovilización espinal en el paciente traumatizado fuera del hospital.

“Death in a Ditch” – Farrington (1967):

Caso emblemático que evidenció cómo un mal manejo prehospitalario convirtió una lesión estable en una lesión medular irreversible. Fue el llamado a la acción que inspiró la formación estructurada del EMS moderno en Estados Unidos.

El Desolador Panorama Previo: La Columna Ignorada y la Sentencia de la Parálisis

Para comprender la magnitud del impacto de Farrington en el cuidado de la columna, es crucial visualizar el escenario prehospitalario de los años 60. El concepto de «lesión medular secundaria» –aquella que ocurre no por el impacto inicial, sino por el movimiento subsecuente de una columna ya fracturada– apenas se consideraba. El personal, a menudo sin formación específica, movía a los heridos basándose en la urgencia y la intuición, sin las herramientas ni el conocimiento para proteger una posible lesión espinal.

Farrington, cirujano ortopédico en un pequeño hospital rural de Minocqua, Wisconsin, con un profundo conocimiento de la fragilidad de una columna lesionada, fue testigo directo y repetido de las consecuencias fatales de esta negligencia. Vio cómo pacientes con fracturas vertebrales, que podrían haber tenido una recuperación completa, llegaban a sus manos con paraplejia o tetraplejia. La causa común era la ignorancia operativa en el manejo y traslado de lesionados, específicamente la falta de inmovilización espinal. No eran solo las fracturas las que mataban o dejaban secuelas. Era el movimiento descontrolado de una columna inestable.

La Historia de John Burrows: La Inmovilización Ausente, la Tragedia Presente

En su artículo, Farrington no se perdió en generalidades. Utilizó el recurso más poderoso para sacudir conciencias: la historia de John Burrows. Este hombre, tras un accidente de tránsito, sobrevivió al impacto inicial. Estaba consciente, respiraba, hablaba, sentía y movía sus extremidades. No había signos evidentes de un trauma medular primario en el momento del hallazgo.

Pero su destino se selló por la ausencia de un concepto fundamental: la inmovilización espinal. Fue trasladado sin collarín cervical, sin férula espinal (tabla larga), sin ninguna técnica de restricción del movimiento vertebral. Solo brazos voluntariosos, moviéndolo con prisa, pero sin el conocimiento esencial para proteger su columna.

Una fractura vertebral, inicialmente estable y sin compromiso neurológico en John Burrows, se convirtió, por un manejo inadecuado y la falta crítica de inmovilización, en una lesión medular secundaria e irreversible, condenándolo a la parálisis.

La narración de Farrington era un golpe directo a la conciencia médica. El daño no lo había causado el accidente en sí mismo, sino la manipulación posterior. Como bien parafraseas el espíritu de su mensaje: «The trauma didn’t kill him. The way he was handled did.» (El trauma no lo mató. La forma en que fue manejado sí). Y ese «manejo» se refería, en gran medida, a la negligencia en la estabilización de su columna.

El catalizador del cambio: Nace la doctrina de la inmovilización espinal

«Death in a Ditch» fue el catalizador que faltaba para que la comunidad médica tomara conciencia urgente sobre la protección de la columna vertebral en el ámbito prehospitalario.

- El Despertar de las instituciones al riesgo medular: El artículo de Farrington resonó profundamente en el American College of Surgeons (ACS) y su Comité de Trauma. La escalofriante simplicidad del caso de John Burrows demostró que proteger la columna no era una opción, sino una necesidad imperante.

- Formación enfocada en la columna: Los programas estructurados de capacitación que surgieron, como la colaboración del ACS con el Chicago Fire Department, pusieron un énfasis sin precedentes en las técnicas de rescate y transporte que protegieran la columna vertebral. Se empezó a enseñar la importancia de la alineación neutral, la colocación de collares cervicales y el uso de tablas espinales.

- La profesionalización y el protocolo vertebral: Se comprendió que la estabilización espinal no podía dejarse a la improvisación. Se necesitaban paramédicos entrenados con un conocimiento sólido de la anatomía y biomecánica de las lesiones espinales y con protocolos claros para la inmovilización. La frase «sospecha de lesión espinal» comenzó a implicar un conjunto de acciones específicas.

- De la «Zanja» al Hospital: La continuidad del cuidado espinal: Farrington demostró que la oportunidad de prevenir una lesión medular secundaria estaba en la escena misma. La inmovilización en la «zanja» era el primer paso crítico en la cadena de supervivencia y recuperación del paciente con trauma vertebral.

¿Por Qué «Death in a Ditch» sigue siendo la piedra angular de la inmovilización espinal?

La trascendencia de la publicación de Farrington en lo referente al cuidado de la columna es innegable:

- Visibilizó la lesión secundaria: Expuso que el movimiento de una columna fracturada pero neurológicamente intacta podía ser la causa directa de una parálisis devastadora. El rescatista mal preparado podía, sin quererlo, ser el agente de ese daño.

- Demandó un estándar de cuidado: La historia de John Burrows exigía un cambio: la inmovilización espinal debía convertirse en un estándar, no en una ocurrencia tardía.

- Estableció la relación causa-efecto: Demostró que cada movimiento no controlado de la cabeza, cuello o torso de un paciente con posible lesión espinal podía ser el que rompiera la delgada línea entre la recuperación y la discapacidad permanente.

- Fundamentó la medicina de Emergencias «Desde la Zanja»: Dejó claro que la prevención de la lesión medular secundaria comenzaba con la primera persona que tocaba al paciente. La sala de trauma llegaba demasiado tarde si la columna no se había protegido adecuadamente desde el inicio.

El Legado de Farrington en la inmovilización espinal del siglo XXI

El Dr. J.B. Farrington transformó la tragedia de un paciente en un manifiesto por la seguridad de la columna vertebral. No buscaba culpables; buscaba conciencia, rigor y, sobre todo, la prevención de lesiones medulares evitables.

Su mensaje es el cimiento sobre el cual se ha construido gran parte de la práctica moderna de la inmovilización espinal. Aunque hoy en día existen debates y refinamientos sobre la aplicación selectiva de la inmovilización espinal completa, el principio fundamental de respetar la columna, minimizar su movimiento innecesario y aplicar técnicas de restricción del movimiento cuando esté indicado, es un legado directo de la conciencia que «Death in a Ditch» despertó.

No basta con llegar. Hay que llegar sabiendo cómo proteger la columna. Porque mover mal, inmovilizar mal, o no inmovilizar cuando es debido, puede ser tan letal o discapacitante como el accidente mismo.

Y por eso, cada vez que enseñamos restricción del movimiento vertebral, cada vez que explicamos la importancia de la alineación neutral de la cabeza y el cuello, cada vez que insistimos en que «no se mueva al paciente hasta que su columna esté debidamente inmovilizada» (si los criterios así lo indican), le debemos un profundo reconocimiento al Dr. J.B. Farrington. Un pionero que, con la historia de una «Muerte en una Zanja», salvó incontables futuros de la parálisis, escribiendo un capítulo imborrable en la historia del cuidado de la columna vertebral.

J.B. Farrington, MD

Ortopedista visionario marcó un antes y un después en la atención prehospitalaria moderna. Pionero en entrenar rescatistas y promover protocolos estructurados.

De la denuncia a la doctrina: El «Libro Naranja» y la sistematización del cuidado Espinal

El impacto de «Death in a Ditch» del Dr. Farrington, sumado al crucial informe de 1966 «Accidental Death and Disability: The Neglected Disease of Modern Society» (el «Libro Blanco»), generó una onda expansiva de conciencia y urgencia. La semilla de la necesidad de un cambio radical en la atención prehospitalaria y, crucialmente, en el manejo de la columna vertebral, había sido sembrada. Esta semilla germinó y dio uno de sus frutos más significativos en 1971.

Ese año, vio la luz por primera vez un texto que marcaría a generaciones enteras de técnicos en emergencias y paramédicos: «Emergency Care and Transportation of the Sick and Injured», publicado por el Committee on Injuries de la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Conocido afectuosamente en todo el mundo como el «Libro Naranja» (debido al color de sus primeras ediciones), representó el primer intento formal y ampliamente difundido de estandarizar la atención prehospitalaria y, con ello, los principios de la inmovilización espinal.

Y aquí, permítanme una reflexión profundamente personal, porque lo que sigue es, para mí. Como Editor Médico de la 11ª edición en español de este texto trascendental (Atención y Transporte Prehospitalario de Enfermos y Lesionados, 11ª Edición de Jones & Bartlett Learning), siento una conexión directa con este legado. Tener la oportunidad de trabajar en la obra que ha formado a tantos profesionales, la misma que bebió directamente de las lecciones aprendidas de pioneros como Farrington, es un honor inmenso. Siento que, de alguna manera muy humilde, cargo con una pequeña chispa de la antorcha que ellos encendieron, contribuyendo a mantener vivo y evolucionando el conocimiento que salva vidas. Considero a figuras como Farrington y a los autores originales del «Libro Naranja» como verdaderos padres de la atención prehospitalaria moderna, y ser parte de la continuidad de su obra es algo que me llena de un profundo sentido de propósito.

Portada de la 11.ª edición en español de Atención Prehospitalaria Básica, un texto fundamental en la formación de técnicos en emergencias y rescatistas

El dogma de la inmovilización total: Los postulados del «Libro Naranja»

El «Libro Naranja» no solo enseñaba técnicas; forjó una mentalidad, una serie de dogmas que se convirtieron en la piedra angular del manejo del trauma durante décadas, especialmente en lo referente a la columna vertebral. ¿Qué enseñaba ese libro en sus primeras etapas y que resonó tan fuertemente?

- Inmovilización Universal: Se postuló que todo paciente con trauma debía ser inmovilizado completamente. La sospecha de lesión era suficiente para justificar la inmovilización total.

- El Kit Esencial: El uso del collarín cervical y la tabla espinal rígida se consideró esencial e indispensable, independientemente del mecanismo exacto de la lesión. Si había trauma, había que pensar en estos dispositivos.

- La Columna Primero: Un principio fundamental era que «proteger la columna» era lo primero. Esta acción precedía a casi cualquier otra, incluso antes de mover al paciente para acceder a otras lesiones, ventilar o controlar hemorragias externas, si se sospechaba una lesión vertebral. La integridad neurológica se elevó a máxima prioridad.

- Técnica Meticulosa (Los Postulados Clave):

- «Inmovilice la columna vertebral cuidadosamente, evitando movimiento excesivo y anormal.» Este mandato subrayaba la necesidad de delicadeza y precisión.

- «Asegúrese que el paciente esté inmovilizado adecuadamente y transportado en la tabla espinal o en una camilla especial evitando flexión o rotación de la columna o cualquier movimiento.» Esto no solo implicaba la aplicación de dispositivos, sino la técnica correcta para mantener la alineación durante todo el proceso de extricación y transporte.

Estos principios consolidaron la era de la inmovilización espinal total. No había matices, ni filtros basados en el juicio clínico exhaustivo como lo conocemos hoy para la restricción selectiva del movimiento. Durante casi 30 años, como bien se ha documentado, todo paciente que se caía de su propia altura sufría un golpe, estaba inconsciente tras un traumatismo o simplemente estaba involucrado en un accidente, terminaba rígidamente fijado a una tabla larga con un collarín.

El dogma era claro e inflexible: inmovilizar siempre, por si acaso. Porque el coste de no hacerlo, como Farrington había demostrado tan trágicamente con John Burrows, podía ser la parálisis permanente.

Primera edición del libro Emergency Care and Transportation of the Sick and Injured, publicado por la AAOS en 1971. Considerado la piedra angular de la educación EMS moderna.

El Doble filo de un legado: Vidas salvadas y la necesidad de evolución

No hay duda de que esta práctica, este enfoque de «inmovilización universal», salvó muchas vidas y previno innumerables lesiones medulares secundarias. Proporcionó un marco claro y enseñable que empoderó a los primeros respondientes para actuar de manera decisiva en situaciones caóticas. El legado del «Libro Naranja», en este sentido, es heroico.

Sin embargo, como ocurre con muchas prácticas médicas que se aplican de forma masiva y con el tiempo, también generó sus propias complicaciones. La inmovilización prolongada en una tabla rígida puede causar dolor, úlceras por presión, dificultades respiratorias en algunos pacientes y puede incluso enmascarar otras lesiones o dificultar su evaluación.

Fue precisamente ese exceso, la aplicación indiscriminada de la inmovilización total sin una evaluación clínica más detallada, lo que, con el tiempo y la acumulación de nueva evidencia, llevaría a replantear el modelo. Se empezó a cuestionar si todos los pacientes traumatizados se beneficiaban de la tabla larga, y si los riesgos, en algunos casos de bajo riesgo, podrían superar a los beneficios.

Esta evolución, que nos ha llevado a los conceptos actuales de restricción selectiva del movimiento espinal (RSME), no invalida la importancia monumental de lo que Farrington denunció y lo que el «Libro Naranja» estandarizó. Al contrario, es la continuación natural de ese legado: la búsqueda constante de la mejor atención posible para nuestros pacientes, basada en la evidencia y la experiencia. Entender de dónde venimos, reconocer el impacto de «Death in a Ditch» y el «Libro Naranja», es fundamental para apreciar por qué hacemos lo que hacemos hoy y cómo podemos seguir mejorando en el futuro.

Izquierda: Primeros ensayos de extracción con control cervical en espacios confinados.

Derecha: Técnica histórica de rescate con cuerda y tabla rígida, pionera en el desarrollo del abordaje espinal estructurado.

La sistematización avanza: ATLS, PHTLS y el Legado inspirador de Norman McSwain

El camino iniciado por la cruda honestidad de «Death in a Ditch» y la estandarización temprana del «Libro Naranja» no se detuvo ahí. La conciencia sobre la necesidad de un abordaje sistemático y educado para el trauma continuó creciendo, extendiéndose desde la atención prehospitalaria hasta las puertas y el interior mismo del hospital.

El nacimiento del ATLS: Una tragedia personal transforma el sistema

A veces, el cambio más profundo surge de la experiencia personal más dolorosa. En febrero de 1976, el Dr. James K. Styner, un cirujano ortopédico, piloteaba una avioneta que se estrelló en un campo rural de Nebraska. Él sufrió heridas graves; tres de sus hijos, heridas críticas; y su esposa murió en el acto. La atención inicial que él y su familia recibieron en el pequeño hospital local fue, según sus propias palabras, inadecuada y deficiente. Él mismo tuvo que guiar parte de su propio cuidado y el de sus hijos.

Esta experiencia traumática sembró en el Dr. Styner una convicción inquebrantable: «Cuando yo puedo ofrecer mejor atención en el campo, con recursos limitados, que la que mis hijos y yo recibimos en el centro de atención primaria, hay algo mal en el sistema, y el sistema tiene que cambiar.»

De esta promesa nació el concepto del Advanced Trauma Life Support (ATLS). En colaboración con el American College of Surgeons (ACS) y otros colegas, el Dr. Styner desarrolló un curso que enseñaba un enfoque sistemático y jerarquizado para la evaluación y el manejo de pacientes traumatizados para médicos. El ATLS, lanzado formalmente en 1978, introdujo el concepto de «tratar primero lo que primero mata», la evaluación primaria (ABCDE), la secundaria, y un lenguaje común para los profesionales del trauma. Revolucionó la forma en que los hospitales recibían y trataban a los pacientes gravemente heridos.

PHTLS: Llevando la excelencia al entorno prehospitalario

Con el ATLS transformando la atención del trauma dentro del hospital, la pregunta lógica era: ¿cómo podemos llevar este nivel de pensamiento crítico y manejo avanzado al entorno prehospitalario, donde se libran las primeras batallas por la vida del paciente?

La respuesta llegó con el Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS). Desarrollado a principios de los años 80 por la National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) en colaboración con el Comité de Trauma del American College of Surgeons (ACS-COT), el PHTLS fue diseñado para llevar los principios fundamentales del ATLS a los paramédicos y otros proveedores prehospitalarios, adaptándolos a las realidades y limitaciones del campo.

Y aquí es imposible no mencionar al Dr. Norman McSwain Jr., una figura legendaria en la cirugía de trauma y la medicina de emergencias. Cirujano en Nueva Orleans, educador apasionado y un defensor incansable de los SEM (Sistemas de Emergencias Médicas), el Dr. McSwain fue una fuerza impulsora detrás del PHTLS. Él entendió, quizás mejor que nadie en su época, que la cadena de supervivencia del trauma comenzaba mucho antes de que el paciente llegara al hospital y que los proveedores prehospitalarios necesitaban la mejor educación posible.

El Dr. McSwain no solo enseñaba; inspiraba. Es célebre por su pregunta, con la que a menudo interpelaba a sus alumnos y colegas al final de una jornada o una conferencia:

«What have you done for mankind today?» (¿Qué has hecho hoy bueno por la humanidad?)

Esta frase no era una simple ocurrencia; era la encarnación de su filosofía de vida y de su compromiso con la medicina: un llamado constante al servicio, a la mejora continua, a buscar la excelencia no por vanidad, sino por el bien del prójimo.

Y aquí, mi conexión con este legado se vuelve aún más profunda y significativa. Al igual que con el «Libro Naranja», tuve el inmenso privilegio y la honra de servir como Editor jefe de la 9ª edición de PHTLS: Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, en Español. Poder trabajar en la adaptación y difusión de un programa que lleva el sello de la visión de Norman McSwain y que ha empoderado a tantos profesionales prehospitalarios en el mundo de habla hispana para tomar decisiones críticas y salvar vidas, es una de las satisfacciones más grandes de mi carrera. Es sentir que, de nuevo, uno se convierte en un eslabón en esa cadena de conocimiento que une a Farrington, a Styner, a McSwain, con cada paramédico que hoy aplica estos principios en la calle.

El PHTLS no se trata solo de enseñar habilidades. Su núcleo es fomentar el pensamiento crítico. Comprender la fisiopatología del trauma, evaluar rápidamente al paciente, identificar lesiones potencialmente mortales y tomar decisiones de manejo basadas en principios sólidos, todo ello en el entorno dinámico y a menudo hostil de la atención prehospitalaria. El PHTLS enseña el «porqué» detrás del «qué hacer».

Dr. Norman McSwain, ícono de la medicina prehospitalaria moderna y líder indiscutible en trauma, EMS y educación médica en emergencias. Su legado vive en cada sistema que prioriza la vida desde la escena.

Un legado compartido de progreso continuo

Desde la solitaria voz de Farrington en Wisconsin, clamando por un manejo más cuidadoso en la «zanja»; pasando por la estandarización del «Libro Naranja»; la revolución hospitalaria del ATLS nacida de una tragedia personal; hasta la sofisticación prehospitalaria del PHTLS impulsada por la pasión de educadores como Norman McSwain; vemos un hilo conductor: la búsqueda incansable de mejorar la supervivencia y los resultados de los pacientes traumatizados.

Cada uno de estos avances, cada uno de estos textos y programas, representa un peldaño en una escalera de progreso que se sigue construyendo. Y el eco de la pregunta de McSwain resuena hoy con más fuerza que nunca, no solo para los que tuvimos el honor de trabajar en sus obras derivadas, sino para cada profesional que se enfrenta al desafío del trauma: ¿Qué has hecho hoy bueno por la humanidad? La respuesta, a menudo, se encuentra en la aplicación diligente y compasiva del conocimiento que estos gigantes nos legaron.

El principio del cuestionamiento

En 1996, el Dr. Robert A. De Lorenzo publicó un artículo en el Journal of Emergency Medicine que marcó un punto de inflexión en la forma en que entendemos la inmovilización espinal. En una época donde cuestionar esta práctica era casi un tabú, De Lorenzo se atrevió a escribir lo impensable: que la inmovilización de la columna cervical era uno de los procedimientos más realizados en la atención prehospitalaria… a pesar de la escasez de evidencia sólida que demostrara su beneficio real en los pacientes con lesiones espinales.

La frase no pasó desapercibida. Era un golpe directo al corazón de uno de los dogmas más arraigados en la atención del trauma. Durante décadas, la inmovilización había sido considerada incuestionable. Sin embargo, De Lorenzo no buscaba destruirla, sino ponerla bajo la lupa de la ciencia. Reconocía que la técnica tenía valor, que era importante, pero que necesitaba ser usada con criterio, y no por costumbre.

Su artículo fue uno de los primeros en plantear preguntas incómodas que siguen vigentes hoy: ¿estamos usando la inmovilización con indicación clínica real o simplemente por protocolo? ¿Qué tanto daño podría estar provocando la inmovilización innecesaria, como la aparición de úlceras, dificultad respiratoria o aumento del dolor? ¿Cuánta evidencia tenemos realmente sobre su eficacia?

Lo más admirable de la revisión de De Lorenzo es su equilibrio. No se trata de una crítica radical ni de un rechazo total. Es un análisis sobrio, técnico, y profundamente honesto. Plantea que, aunque la inmovilización sigue siendo una técnica importante, su aplicación debe estar guiada por evidencia y juicio clínico. Y esa frase final, breve pero poderosa, lo resume todo: “La inmovilización espinal sigue siendo una técnica importante con un cuerpo de evidencia en aumento.”

Más de 25 años después, su reflexión no ha perdido vigencia. De hecho, podríamos decir que fue una de las semillas que darían paso a lo que hoy llamamos Restricción del Movimiento Vertebral (RMV), un enfoque más moderno y racional que ya no se basa en inmovilizar por inmovilizar, sino en proteger el eje espinal con inteligencia, seleccionando los casos, minimizando el movimiento innecesario, y priorizando el bienestar del paciente.

De Lorenzo nos enseñó algo que va más allá de la técnica: nos enseñó que, en medicina, no basta con querer ayudar. Hay que saber cómo hacerlo. Y que incluso las prácticas más antiguas deben ser revisadas, evaluadas y, si es necesario, replanteadas. Porque en el cuidado del paciente, la tradición nunca puede estar por encima de la verdad científica.

La era de la epidemiología: entre mitos y realidades

Tras décadas de asumir que las lesiones espinales eran frecuentes y devastadoras, llegó la era de la epidemiología. Con ella, por fin empezamos a contar, medir y entender qué tan comunes eran realmente estas lesiones en el contexto prehospitalario.

Y la sorpresa fue enorme.

A lo largo de los años 90 y principios de los 2000, comenzaron a aparecer estudios poblacionales y revisiones sistemáticas que desafiaron muchas de nuestras creencias. Lo que se descubrió fue que la incidencia de lesiones medulares traumáticas en pacientes politraumatizados era considerablemente menor de lo que se pensaba. Menos del 3% de los pacientes con trauma cerrado presentaban lesiones espinales significativas, y dentro de ese grupo, solo una pequeña fracción tenía una lesión inestable o con compromiso medular real.

Esta discrepancia entre lo que se asumía y lo que los datos demostraban fue una llamada de atención: durante décadas, habíamos sobreestimado la frecuencia de las lesiones espinales graves, y como consecuencia, habíamos inmovilizado a cientos de miles de personas de forma rutinaria, muchas veces sin indicación real.

La epidemiología no vino a desacreditar la importancia del cuidado espinal, sino a traer proporción y evidencia a la toma de decisiones. Nos obligó a preguntarnos: ¿cuánto de lo que hacemos es realmente útil? ¿Y cuánto obedece al miedo, al hábito o a la ausencia de datos previos?

Ese fue el punto de quiebre. El momento en que la medicina prehospitalaria dejó de actuar por reflejo y comenzó a actuar con datos. Porque cuando se trata de proteger una médula espinal, tan importante como inmovilizar… es saber cuándo no hacerlo.

La Otra Cara de la Moneda: Cuando «Lo Mejor» Empieza a Mostrar sus Sombras

El legado de Farrington, el «Libro Naranja», ATLS y PHTLS, con figuras como Norman McSwain, cimentaron una era donde la inmovilización espinal se convirtió en un pilar casi incuestionable de la atención al trauma. La lógica era poderosa y bien intencionada: ante la duda, inmovilizar para prevenir una lesión medular secundaria catastrófica. Y, como hemos dicho, esta aproximación sin duda salvó muchas vidas y evitó incontables discapacidades.

Sin embargo, la medicina es una ciencia en constante evolución. Lo que en un momento se considera la mejor práctica, a la luz de nueva evidencia, puede y debe ser reevaluado. A medida que la inmovilización espinal se aplicaba de forma masiva y, a menudo, prolongada, comenzaron a surgir preguntas y, con ellas, investigaciones que empezaron a pintar un cuadro más complejo. La conciencia de que «lo que era tan bueno, quizá no lo era tanto» comenzó a crecer.

La evidencia comienza a hablar: Complicaciones de la inmovilización

Varios estudios, meticulosamente realizados, empezaron a poner de manifiesto los efectos adversos de la inmovilización espinal, incluso en voluntarios sanos. Estos no eran pacientes traumatizados, sino personas sin lesiones previas que se sometieron a la inmovilización en condiciones controladas. Los resultados fueron reveladores:

- El Dolor Inducido por la Tabla Espinal:

Un estudio ya clásico de Chan y colaboradores (1994) encendió una de las primeras alarmas. Sometieron a 21 voluntarios sanos, sin enfermedad lumbar previa, a solo 30 minutos en una tabla espinal. El resultado fue sorprendente:

- El 100% desarrolló dolor en regiones como el occipucio, sacro, zona lumbar y mandíbula.

- Un preocupante 55% calificó estos síntomas como de moderados a severos.

- Implicación: La tabla espinal misma podía ser una fuente significativa de dolor, confundiendo la evaluación clínica y causando sufrimiento innecesario.

- Creación de falsos signos (Dolor a la palpación iatrogénico):

- March, Ausband y Brown (2002) profundizaron en esta línea. Inmovilizaron completamente a 20 voluntarios sanos durante 1 hora, evaluando la columna vertebral cada 10 minutos.

- A los 40 minutos, 3 voluntarios ya presentaban dolor a la palpación cervical que antes no tenían.

- A los 60 minutos, 5 pacientes desarrollaron dolor a la palpación vertebral.

- Todos los 20 voluntarios reportaron un aumento de la molestia con el tiempo.

- Implicación: La inmovilización prolongada podía generar puntos dolorosos a la palpación que no eran resultado del trauma original, sino artefactos de la propia intervención, llevando potencialmente a sobrediagnósticos o estudios innecesarios.

- March, Ausband y Brown (2002) profundizaron en esta línea. Inmovilizaron completamente a 20 voluntarios sanos durante 1 hora, evaluando la columna vertebral cada 10 minutos.

- Compromiso de la función pulmonar:

- Ya en 1988, Bauer y Kowalski investigaron el efecto de los dispositivos de inmovilización espinal (tabla espinal y KED) sobre la función pulmonar en 15 voluntarios sanos no fumadores.

- Evaluaron cuatro parámetros clave de la función pulmonar antes y después de la inmovilización.

- Encontraron una diferencia significativa y negativa en todos ellos: Capacidad Vital Forzada (CVF), Volumen Espiratorio Forzado en 1 segundo (VEF1) y Flujo Espiratorio Forzado.

- Implicación: Los dispositivos de inmovilización, especialmente cuando se combinan con correas que restringen el tórax, pueden comprometer la mecánica ventilatoria, algo especialmente crítico en pacientes con trauma torácico o compromiso respiratorio preexistente.

- Ya en 1988, Bauer y Kowalski investigaron el efecto de los dispositivos de inmovilización espinal (tabla espinal y KED) sobre la función pulmonar en 15 voluntarios sanos no fumadores.

- Riesgo de úlceras por presión:

- Berg y su equipo (2010) utilizaron espectroscopia cercana al infrarrojo para medir la saturación de oxígeno en el tejido sacro de 73 voluntarios sanos inmovilizados en tablas espinales.

- Realizaron mediciones iniciales y a los 30 minutos, observando cambios en la oxigenación tisular.

- Su conclusión fue que la formación de úlceras por decúbito (escaras) podría empezar incluso antes de la admisión hospitalaria si el paciente permanecía en una tabla espinal rígida.

- Implicación: La presión constante sobre prominencias óseas, especialmente el sacro, en una superficie dura, compromete rápidamente la perfusión tisular, incrementando el riesgo de lesiones cutáneas dolorosas y de difícil manejo.

- Berg y su equipo (2010) utilizaron espectroscopia cercana al infrarrojo para medir la saturación de oxígeno en el tejido sacro de 73 voluntarios sanos inmovilizados en tablas espinales.

- El dilema del trauma penetrante: ¿Más daño que beneficio?

- Quizás uno de los estudios más impactantes fue el análisis retrospectivo del Banco Nacional de Datos de Trauma de EE. UU. realizado por Haut y colaboradores (2010). Se enfocaron en pacientes con trauma penetrante (heridas por arma de fuego, arma blanca, etc.).

- Compararon la evolución de pacientes que recibieron inmovilización espinal prehospitalaria con aquellos que no la recibieron.

- Los resultados fueron contundentes y alarmantes: la inmovilización espinal se asoció con una mayor mortalidad en víctimas de trauma penetrante.

- Su conclusión fue una llamada de atención: la inmovilización espinal no debería ser una práctica rutinaria en todo paciente con trauma penetrante.

- Implicación: En pacientes donde el tiempo es absolutamente crítico y la probabilidad de una lesión espinal inestable es baja (como en muchos traumas penetrantes aislados al torso), el tiempo empleado en la inmovilización completa podría retrasar el traslado y el tratamiento quirúrgico definitivo, empeorando el pronóstico. Además, en caso de inestabilidad hemodinámica, la posición supina obligada podría ser perjudicial.

- Quizás uno de los estudios más impactantes fue el análisis retrospectivo del Banco Nacional de Datos de Trauma de EE. UU. realizado por Haut y colaboradores (2010). Se enfocaron en pacientes con trauma penetrante (heridas por arma de fuego, arma blanca, etc.).

Un cambio de rumbo necesario

Esta acumulación de evidencia científica, desde el dolor y el disconfort hasta el compromiso fisiológico y el potencial aumento de la mortalidad en subgrupos específicos, comenzó a erosionar los cimientos del dogma de la «inmovilización universal». Quedaba claro que la práctica, aunque nacida de las mejores intenciones y de las lecciones aprendidas de casos como el de John Burrows, no era inocua.

La tabla espinal rígida, concebida como un instrumento de salvación, podía transformarse en una fuente de problemas si su uso no se ajustaba a indicaciones precisas y por el menor tiempo necesario. La comunidad médica y prehospitalaria se enfrentaba a un nuevo desafío: refinar el enfoque, identificar quiénes se beneficiaban realmente de la inmovilización espinal completa y quiénes podrían estar siendo perjudicados, o al menos, no beneficiados, por ella.

Este fue el preludio de una nueva era en el manejo del trauma espinal: la era de la restricción selectiva del movimiento espinal.

El Péndulo Comienza a Oscilar: ¿Qué Pasa si Dejamos de Inmovilizar?

La creciente lista de complicaciones asociadas con la inmovilización espinal universal (dolor, lesiones iatrogénicas, compromiso respiratorio, úlceras por presión, y el potencial de daño en trauma penetrante) planteó una pregunta incómoda pero inevitable: Si la inmovilización tiene estos inconvenientes, ¿cuál es el riesgo real de no inmovilizar? ¿Es el temor a una lesión medular secundaria, tan vívidamente ilustrado por casos como el de John Burrows, tan omnipresente que justifica los efectos adversos de la inmovilización en una vasta población de pacientes que quizás no se benefician de ella?

En otras palabras, ¿qué pasa si dejamos de inmovilizar, o al menos, si no lo hacemos de forma tan indiscriminada?

El Estudio Hauswald: Una mirada comparativa provocadora

Una investigación que se atrevió a explorar esta pregunta de manera directa y que generó un considerable debate fue el estudio de Hauswald, Ong, Tandberg y Omar, publicado en marzo de 1998 en Academic Emergency Medicine, titulado «Out-of-hospital spinal immobilization: its effect on neurologic injury» (Inmovilización espinal extrahospitalaria: su efecto en la lesión neurológica).

Este estudio retrospectivo comparó los resultados neurológicos de pacientes con trauma cerrado espinal o lesión medular transportados directamente desde la escena a dos hospitales universitarios durante un período de cinco años:

- Universidad de Malasia (Kuala Lumpur): 120 pacientes evaluados. En este sistema, la inmovilización espinal prehospitalaria NO era una práctica rutinaria. Los pacientes eran trasladados, en general, sin el uso de tablas espinales ni collarines cervicales rígidos.

- Universidad de Nuevo México (Albuquerque): 334 pacientes evaluados. En este sistema, la inmovilización espinal prehospitalaria SÍ era la norma para pacientes con sospecha de lesión espinal, siguiendo los protocolos estándar de la época en Estados Unidos.

Los hallazgos fueron, como mínimo, sorprendentes para muchos:

- El estudio no encontró evidencia de que la inmovilización espinal prehospitalaria mejorara los resultados neurológicos en los pacientes.

- De hecho, al comparar los grupos, los autores observaron que los pacientes del sistema de Malasia (que no eran inmovilizados rutinariamente) no tuvieron peores resultados neurológicos que aquellos del sistema de Nuevo México (que sí eran inmovilizados). Algunos análisis incluso sugirieron una tendencia hacia mejores resultados en el grupo no inmovilizado, aunque este punto ha sido objeto de debate y análisis metodológico posterior.

Implicaciones del Estudio Hauswald:

El impacto de este estudio fue significativo por varias razones:

- Desafió directamente el dogma: Contradecía la creencia arraigada de que cualquier movimiento de una columna potencialmente lesionada era inherentemente peligroso y que la inmovilización era la única salvaguarda.

- Sugirió que el riesgo podría ser menor de lo pensado: Abrió la posibilidad de que el riesgo de lesión medular secundaria por la falta de inmovilización en el entorno prehospitalario (asumiendo un manejo cuidadoso) podría no ser tan alto como se temía, o que otros factores eran más determinantes para el resultado final.

- Impulsó la reevaluación: Aunque siendo un estudio retrospectivo con sus inherentes limitaciones (diferencias en los sistemas de trauma, poblaciones, mecanismos de lesión, etc.), sus hallazgos fueron un catalizador crucial para que la comunidad médica y científica se planteara seriamente la necesidad de reevaluar los protocolos de inmovilización espinal.

- Apoyó la búsqueda de selectividad: Proporcionó un argumento de peso para investigar y desarrollar criterios que permitieran identificar de forma más precisa qué pacientes realmente se beneficiaban de la inmovilización espinal, en lugar de aplicarla indiscriminadamente a todos.

El estudio de Hauswald y colaboradores no afirmó que la inmovilización nunca fuera necesaria, pero sí cuestionó su beneficio universal y abrió la puerta a la idea de que, en algunos contextos o para algunos pacientes, la práctica podría ser innecesaria e incluso, al considerar las complicaciones previamente discutidas, contraproducente.

Este estudio, junto con la creciente evidencia sobre los efectos adversos de la inmovilización, preparó el escenario para un cambio significativo en la práctica clínica: el desarrollo y la adopción de criterios de decisión clínica para la restricción selectiva del movimiento espinal. El péndulo, que durante décadas había estado firmemente del lado de la inmovilización total «por si acaso», comenzaba a moverse hacia un enfoque más matizado y basado en la evidencia.

Pensar en auto extracción algo impensable pero ya mostrado…

Uno de los estudios más llamativos sobre la extracción vehicular y el movimiento cervical no proviene de un relato, sino de la ciencia pura y dura: se utilizó tecnología de captura de movimiento para cuantificar, con precisión milimétrica, cuánto se mueve el cuello en relación con el torso durante distintas técnicas de extracción. En este estudio, publicado en el Journal of Emergency Medicine en 2013 por Engsberg y colaboradores, se compararon cuatro métodos diferentes de extracción de pacientes desde vehículos. El hallazgo fue sorprendente y contraintuitivo: la técnica que generó menos movimiento cervical no fue la más compleja ni la más asistida. Fue, de hecho, cuando el paciente salió por sí mismo del vehículo, con un collar cervical colocado, sin asistencia externa. Este resultado cuestiona muchas de nuestras creencias arraigadas y deja en claro que, a veces, nuestras intervenciones bienintencionadas pueden inducir más movimiento que la simple acción espontánea de un paciente colaborador. Nos obliga a replantear si la rigidez en los protocolos siempre se traduce en mayor seguridad, o si el criterio clínico y el contexto deben tener un rol más preponderante.

Simulación experimental utilizada para evaluar el movimiento cervical durante diferentes técnicas de extracción vehicular. Parte del estudio de Engsberg et al. que demostró que salir por sí mismo con collar cervical generaba menos desplazamiento del cuello que las maniobras asistidas.

Las Herramientas del Oficio Bajo la Lupa: De la Inmovilización Ideal a la Restricción Real

La evidencia acumulada sobre las complicaciones de la inmovilización indiscriminada y los estudios como el de Hauswald, que cuestionaban su beneficio universal, obligaron a la comunidad médica y prehospitalaria a mirar con nuevos ojos no solo los protocolos, sino también los propios dispositivos utilizados para restringir el movimiento espinal. Lo que una vez se consideraron herramientas infalibles de protección, comenzaron a ser analizadas con mayor rigor científico, revelando sus limitaciones y, en algunos casos, sus propios riesgos.

Para lograr la restricción del movimiento espinal (un término que progresivamente ha ido reemplazando al más absoluto «inmovilización»), se han utilizado diversos dispositivos:

1. Collarines Cervicales: ¿Protección o Mito Prolongado?

Durante décadas, el collarín cervical fue el símbolo por excelencia de la atención al trauma, un emblema de seguridad y protocolo. Se introdujeron con el propósito fundamental de prevenir lesiones medulares secundarias mediante la estabilización de una columna cervical potencialmente inestable.

- Tipos y Función Teórica:

- Los collarines cervicales rígidos han sido los más recomendados para el uso extrahospitalario. En teoría, limitan la flexión en aproximadamente un 90% y la extensión, flexión lateral y rotación en cerca de un 70%. Funcionan sosteniendo tanto el mentón como el occipucio, buscando reducir el movimiento activo. Sin embargo, es crucial entender que, por sí solos, no proporcionan una inmovilización completa, ya que persiste una movilidad residual considerable a nivel proximal y distal de la columna cervical.

- Los collarines blandos, hechos de fieltro u otros materiales flexibles, realmente no inmovilizan el cuello de forma significativa. Su función principal es restringir parcialmente el movimiento y actuar como un recordatorio cinestésico para que el propio paciente limite el movimiento de su cuello. Su uso en el trauma agudo es limitado o nulo.

- Independientemente del tipo, el tamaño y la fijación correctos del collarín son absolutamente esenciales para maximizar su (limitada) eficacia y para minimizar los efectos adversos. Un collarín mal ajustado puede ser más perjudicial que beneficioso.

Pero hoy, la evidencia nos pide algo más que seguir la tradición: nos exige analizar la eficacia real y los riesgos.

Collar cervical: ¿Qué dicen realmente los estudios?

- Limitan POCO el movimiento cervical efectivo:

- A pesar de las cifras teóricas, varios estudios biomecánicos han demostrado que los collares cervicales rígidos solo restringen entre un 30% y un 55% del movimiento cervical total en voluntarios, especialmente en los planos de flexión y rotación. Un estudio de Dixon et al. (Spine, 2014), por ejemplo, encontró este movimiento limitado en voluntarios sanos con collarines rígidos.

- ➤ Es decir: ofrecen cierta restricción, pero están lejos de inmovilizar completamente.

- NO hay evidencia sólida de que prevengan daño neurológico:

- Sorprendentemente para muchos, a la fecha, no hay evidencia clínica fuerte y concluyente que demuestre que el uso rutinario del collarín cervical prevenga el deterioro neurológico en pacientes con trauma. El estudio de Sundstrøm et al. (Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2014) es una de las revisiones que señala esta falta de evidencia concluyente.

- Pueden causar EFECTOS ADVERSOS significativos:

- Aumento de la presión intracraneal (PIC): Especialmente preocupante en pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE). Un estudio de Davis et al. (J Trauma, 1998) ya alertaba sobre el aumento de la PIC con collares rígidos.

- Dificultad respiratoria: Particularmente en pacientes mayores, obesos o con trauma torácico concomitante.

- Dolor, úlceras por presión y ansiedad: Especialmente en traslados prolongados o si el collar está mal ajustado.

Entonces, ¿Cuándo Considerar su Uso? La tendencia actual se inclina hacia una aplicación más selectiva:

- Cuando el paciente presenta un alto riesgo real de lesión cervical inestable, basado en criterios clínicos validados (por ejemplo, trauma con alteración del estado mental, déficit neurológico focal, dolor o deformidad palpable en la columna cervical, o un mecanismo de alta energía con síntomas asociados).

- Y aún así, el collarín debe ser parte de una estrategia integral de restricción del movimiento vertebral, que incluye la estabilización manual, el manejo cuidadoso y la minimización de movimientos bruscos, no un fin en sí mismo.

🗣️ «Un collar sin criterio es solo plástico apretando el cuello. No reemplaza tu juicio clínico.»

2. Tablas espinales largas o férulas espinales largas (Long Spinal Boards – LSB): De Estándar de Transporte a Herramienta de Extricación

Históricamente, la tabla espinal larga, utilizada en conjunto con un collarín cervical y bloques laterales para la cabeza, era considerada el procedimiento de elección para la inmovilización y el transporte prehospitalario de pacientes traumatizados.

- Cambio de paradigma:

- No obstante, el consenso actual, basado en la abrumadora evidencia sobre sus efectos adversos (dolor, úlceras por presión, compromiso respiratorio, como vimos en secciones anteriores), ha redefinido drásticamente su función.

- Hoy se considera principalmente un dispositivo de extricación: una herramienta útil para la extracción inicial del paciente de un vehículo accidentado o de un entorno peligroso o de difícil acceso.

- Su uso para el transporte prolongado está firmemente desaconsejado. El objetivo debe ser retirar al paciente de la tabla espinal y colocarlo sobre una superficie más adecuada (camilla de la ambulancia, colchón de vacío) lo antes posible.

3. Colchones de vacío y camillas de cuchara (Scoop Stretchers): Alternativas más seguras para el transporte

A medida que la tabla espinal larga ha sido relegada de su papel en el transporte, otras herramientas han ganado prominencia:

- Colchones de vacío:

- Estos dispositivos son cada vez más recomendados. Se moldean a la forma del cuerpo del paciente cuando se extrae el aire, proporcionando una restricción del movimiento más completa y significativamente más cómoda que las tablas rígidas.

- Ofrecen ventajas adicionales como ayudar a prevenir la hipotermia (al aislar al paciente) y reducir los efectos de las vibraciones durante el traslado, factores importantes en el paciente traumatizado.

- Camillas tipo cuchara (Scoop Stretchers):

- Permiten levantar al paciente del suelo o de una superficie con un movimiento mínimo de la columna vertebral, ya que sus dos mitades longitudinales se pueden colocar debajo del paciente y luego unirse. Son excelentes para transferir pacientes a otros dispositivos como el colchón de vacío o la camilla de la ambulancia.

4. Estabilización manual en línea (MILS): La base de todo

Es fundamental recordar que la estabilización manual en línea (conocida coloquialmente como «sujetas cervicales») es una intervención crítica. A menudo es la primera medida y, en algunas circunstancias, puede ser una alternativa aceptable y preferible a la aplicación inmediata de un collarín cervical. Esto es especialmente cierto en pacientes con:

- Compromiso de la vía aérea donde un collar podría empeorar la situación.

- Sospecha de aumento de la presión intracraneal.

- Pacientes agitados o combativos donde la lucha contra el collar podría causar más movimiento.

- Muchos pacientes pediátricos, en quienes los collarines a menudo no ajustan bien.

La limitación biomecánica fundamental: El ideal vs. la realidad

La evidencia actual revela una limitación biomecánica fundamental en todos los dispositivos de restricción del movimiento espinal. Incluso los collarines rígidos y las tablas espinales, cuando se aplican «perfectamente», no logran una inmovilización completa. Siempre persiste una «movilidad residual considerable».

Esta incapacidad para lograr una inmovilización total, incluso con el colchón de vacío (elogiado por su adaptabilidad y confort), pone de manifiesto una brecha inevitable entre el ideal teórico de «inmovilización» y la realidad práctica de la «restricción» del movimiento.

Esta observación subraya que la prevención de lesiones secundarias no puede depender exclusivamente de los dispositivos externos. También requiere, y quizás de forma más importante:

- Un manejo manual extremadamente cuidadoso en todas las fases del rescate y traslado.

- La cooperación del paciente siempre que sea posible (pidiéndole que no se mueva).

- Un acceso rápido a la atención médica definitiva donde se puedan realizar diagnósticos precisos y tratamientos específicos.

La redefinición de la tabla espinal larga de un dispositivo de transporte principal a uno de «extricación» es una consecuencia directa de la evidencia acumulada sobre sus efectos adversos y su limitada eficacia para una inmovilización verdadera durante el transporte prolongado. Esta especialización funcional exige actualizaciones continuas en los protocolos y, fundamentalmente, en la formación del personal de emergencias. El objetivo es claro: garantizar que los pacientes sean transferidos de las tablas espinales lo antes posible a dispositivos más cómodos y conformes a la anatomía, como los colchones de vacío o las propias camillas de las ambulancias, siempre manteniendo el principio de restricción del movimiento espinal con el máximo cuidado.

NEXUS: El Intento de Sistematizar el Juicio Clínico y la Controversia de su Salto a la Calle

A medida que la evidencia sobre las limitaciones de los dispositivos de inmovilización y las complicaciones de su uso indiscriminado crecía, y estudios como el de Hauswald sugerían que la ausencia de inmovilización no siempre era catastrófica, la necesidad de un enfoque más selectivo se hizo imperante. Ya no bastaba con el temor a la lesión medular; se necesitaba una forma de discernir, con mayor precisión, quién realmente estaba en riesgo.

Durante más de 30 años, la medicina prehospitalaria había operado bajo un principio casi incuestionable: inmovilizar a todos los pacientes con la más mínima sospecha de trauma espinal. Sin embargo, como hemos visto, ese enfoque «por si acaso» no solo generaba una enorme cantidad de sobreinmovilización, sino también consecuencias adversas para los pacientes.

Fue entonces cuando, a finales de los años 90, emergió una pregunta clave, impulsada por la necesidad de optimizar recursos y mejorar la atención al paciente:

¿Realmente todos los pacientes con trauma necesitan una inmovilización espinal rígida y, en el contexto hospitalario, radiografías de columna cervical?

Y así nació el estudio NEXUS, un intento de aplicar la ciencia para refinar el juicio clínico.

¿Qué es el Estudio NEXUS?

El National Emergency X-Radiography Utilization Study (NEXUS) fue un estudio multicéntrico, prospectivo y observacional de gran envergadura, publicado en el prestigioso New England Journal of Medicine en el año 2000. Fue dirigido por el Dr. Jerome Hoffman.

El estudio incluyó a más de 34,000 pacientes con trauma cerrado evaluados en 21 centros de emergencia en los Estados Unidos. Su objetivo original era simple en su concepción, pero inmensamente poderoso en su implicación:

Identificar un conjunto de criterios clínicos de bajo riesgo que pudieran descartar de forma segura una lesión de la columna cervical (LCC) SIN la necesidad de realizar estudios de imagen (radiografías).

¿Cuáles son los Criterios NEXUS?

Según el estudio NEXUS, un paciente con trauma cerrado puede ser considerado de bajo riesgo de tener una lesión en la columna cervical, y por lo tanto no necesitar radiografías, si cumple TODOS Y CADA UNO de los siguientes cinco criterios:

- No hay dolor cervical a la palpación en la línea media posterior. (El paciente no refiere dolor cuando se palpan las apófisis espinosas de las vértebras cervicales).

- No hay déficit neurológico focal. (El paciente no presenta debilidad, hormigueo o alteración sensitiva específica en las extremidades).

- Estado de alerta normal. (El paciente está completamente despierto, orientado y no presenta alteración del nivel de conciencia; Glasgow Coma Scale de 15).

- No hay evidencia de intoxicación. (El paciente no muestra signos de estar bajo la influencia del alcohol o drogas que puedan alterar su percepción del dolor o su capacidad para cooperar con el examen).

- No hay una lesión distractora dolorosa. (El paciente no tiene otra lesión grave y dolorosa, como una fractura de fémur, quemaduras extensas, etc., que pueda «distraer» su atención del dolor cervical).

Si el paciente cumplía TODOS estos criterios (es decir, respondía «NO» a cada uno de ellos como factor de riesgo), el estudio concluyó que la probabilidad de tener una lesión cervical clínicamente significativa era extremadamente baja (sensibilidad del 99.6% para lesiones clínicamente importantes, aunque con una especificidad baja del 12.9%).

¿Por Qué NEXUS fue revolucionario (en el Hospital)?

Su impacto en las salas de emergencia fue inmediato y profundo:

- Permitió, por primera vez con un respaldo científico sólido, descartar lesiones cervicales de forma segura en una proporción significativa de pacientes traumatizados sin necesidad de someterlos a radiografías. Esto ahorraba tiempo, recursos y exposición innecesaria a la radiación.

- Introdujo un enfoque estandarizado y basado en la evidencia para la toma de decisiones en la evaluación de la columna cervical.

El salto a la calle: Adaptando herramientas… ¿Una buena idea siempre?

La lógica de NEXUS era atractiva. Si estos criterios podían identificar de forma segura a pacientes de bajo riesgo en el hospital, ¿no podrían los proveedores prehospitalarios utilizarlos para decidir quién necesitaba realmente la inmovilización espinal completa (collarín y tabla) durante el traslado? Aquí es donde la idea de «adaptar herramientas para solucionar problemas quizás no fue una tan buena idea» cobra especial relevancia, generando malentendidos, mala interpretación y, en ocasiones, mala práctica clínica.

Se pensó: Si un paciente no cumple los criterios de alto riesgo (es decir, cumple los 5 criterios NEXUS de bajo riesgo), ¿podría ser manejado de forma segura sin la parafernalia de la inmovilización rígida?

NEXUS en la Calle: La controversia de su validación prehospitalaria

Desde la publicación de NEXUS en el 2000, numerosos investigadores y sistemas de emergencias médicas intentaron extrapolar y validar su uso en el entorno prehospitalario. Después de todo, los criterios parecen, a primera vista, clínicamente simples y razonables para aplicar en la escena.

Pero el escenario prehospitalario es muy diferente al de una sala de urgencias controlada: la iluminación es variable, el entorno es caótico, los pacientes pueden estar atrapados, el examen físico completo es un desafío, y la capacidad para evaluar sutiles déficits neurológicos o el nivel exacto de intoxicación es limitada.

¿Qué dicen los estudios sobre la aplicación prehospitalaria de NEXUS? La evidencia ha sido mixta y, en general, no tan robusta como se esperaba:

- Stroh G, Braude D. (Prehospital Emergency Care, 2001) (y no Stroh et al., usualmente se cita como un trabajo de Stroh y Braude o del grupo de Nuevo México donde también estaba Hauswald): Estos estudios iniciales, a menudo involucrando a los mismos investigadores que cuestionaban la inmovilización universal, mostraron que los paramédicos entrenados podían aplicar los criterios, pero con variabilidad importante en la interpretación de elementos subjetivos como «dolor distractor» o «alteración del estado mental».

- Vaughn M.A., et al. (Annals of Emergency Medicine, 2002) (Referencia a menudo citada en contextos similares, aunque el nombre exacto del primer autor puede variar en diferentes discusiones): Estudios observacionales en pacientes evaluados por paramédicos encontraron que los criterios eran difíciles de aplicar de forma confiable en pacientes con múltiples lesiones, alteración del estado mental o intoxicación severa.

- Hauswald M, et al. (Prehospital Emergency Care, 2004): En un intento por adaptar NEXUS como guía prehospitalaria, aunque reportaron una sensibilidad aceptable, los propios autores advirtieron que su aplicación requería entrenamiento específico y continuo y no era adecuada para todos los contextos ni para todos los proveedores.

- Leonard J.C., et al. (The Journal of Trauma, 2011) (y otros estudios similares): Cuando se analizaron pacientes prehospitalarios a quienes se aplicaron criterios tipo NEXUS, se observó que, si bien la sensibilidad para detectar lesiones era alta (pocos falsos negativos), la especificidad era muy baja. Esto significa que una gran cantidad de pacientes sin lesión real seguían siendo identificados como «potenciales candidatos» a inmovilización, perpetuando la sobreinmovilización.

En otras palabras: NEXUS es excelente para no dejar pasar lesiones (alta sensibilidad), pero en el campo, tiende a clasificar a muchos pacientes como de riesgo, lo que no necesariamente reduce drásticamente la tasa de inmovilización si se aplica como única herramienta.

¿Cuál es el problema metodológico en muchos de estos estudios de validación prehospitalaria?

- Son en su mayoría observacionales o retrospectivos, con las limitaciones inherentes a estos diseños.

- La aplicación de los criterios depende del juicio subjetivo del proveedor, especialmente con variables como intoxicación, nivel de alerta o la presencia de una lesión distractora.

- El entorno prehospitalario a menudo impide un examen físico completo y detallado como el que se puede realizar en un hospital.

- La validez externa (es decir, si los resultados de un estudio en un sistema SEM se pueden aplicar a otros) es a menudo limitada.

Sí, se ha intentado validar NEXUS para uso prehospitalario. Pero no ha pasado la prueba con la rigurosidad suficiente como para convertirse en una guía definitiva y universal aplicable por todos los proveedores en todas las situaciones en la calle.

«NEXUS es útil… pero no es perfecto. Y sobre todo, no es automático. Si lo aplicamos sin juicio, lo que ganamos en protocolo, lo perdemos en criterio.»

La conclusión crítica sobre NEXUS y la práctica prehospitalaria

Es fundamental entender, y esto debe quedar absolutamente claro para evitar la «mala práctica clínica» que mencionas:

🚫 NEXUS NO ES, NI NUNCA HA SIDO, UNA HERRAMIENTA DISEÑADA PARA DECIDIR A QUIÉN PONERLE O QUITARLE UN COLLARÍN CERVICAL EN EL ÁMBITO PREHOSPITALARIO. 🚫

Su propósito original fue determinar la necesidad de imágenes radiográficas de la columna cervical en el hospital. La decisión de aplicar o no un collarín cervical (u otras medidas de restricción del movimiento espinal) en el campo es una decisión clínica más compleja que debe basarse en una evaluación integral del paciente, el mecanismo de la lesión, los hallazgos del examen físico (dentro de las limitaciones del entorno), los protocolos locales y, fundamentalmente, el juicio clínico experimentado del proveedor.

NEXUS puede ser una parte de esa evaluación global, una herramienta más en el arsenal del clínico para estratificar el riesgo, pero nunca debe ser un sustituto del pensamiento crítico. La era del «inmovilizar a todos» dio paso a la necesidad de un juicio más fino, y NEXUS fue un paso importante en esa dirección, pero su aplicación indiscriminada o malinterpretada en la calle puede llevarnos de un dogma a otro. La verdadera evolución radica en la restricción selectiva del movimiento espinal, guiada por la evidencia, la experiencia y un profundo entendimiento de las herramientas y sus limitaciones.

La Canadian C-Spine Rule (CCR): Precisión quirúrgica con exigencias claras

Mientras el debate sobre la aplicación prehospitalaria de NEXUS continuaba, en Canadá se estaba gestando un enfoque diferente, quizás más estructurado y jerárquico, para la toma de decisiones en la evaluación de la columna cervical. Este esfuerzo culminó en la creación de la Canadian C-Spine Rule (CCR), otra herramienta destinada a optimizar el uso de radiografías en pacientes traumatizados.

¿Cuándo se publica y con qué propósito?

En el año 2001, el Dr. Ian Stiell, una figura prominente en la medicina de emergencia basada en la evidencia, junto con su equipo de investigación, publicó la Canadian C-Spine Rule en el prestigioso Journal of the American Medical Association (JAMA).

El propósito de la CCR era claro y similar al de NEXUS en su objetivo final: crear y validar una regla de decisión clínica altamente sensible y específica para guiar la necesidad de radiografías de columna cervical en pacientes alertas y estables después de un traumatismo. Buscaban reducir la cantidad de estudios de imagen innecesarios, pero con un algoritmo que algunos considerarían más detallado.

La Canadian C-Spine Rule (Resumen del algoritmo)

La CCR se estructura en una serie de preguntas jerárquicas:

- ¿Existen factores de alto riesgo?

- Edad ≥ 65 años.

- Mecanismo de lesión peligroso (ej: caída de altura >1 metro o 5 escalones, impacto axial en la cabeza, colisión de vehículo motorizado a alta velocidad >100 km/h, vuelco, eyección, accidente de bicicleta motorizada, accidente de vehículo recreativo motorizado).

- Presencia de parestesias (hormigueos) en las extremidades.

- Si la respuesta es SÍ a ALGUNO de estos → Se necesitan Radiografías.

- Si la respuesta es NO a TODOS → Pasar al paso 2.

- ¿Existen factores de bajo riesgo que permitan evaluar el rango de movimiento del cuello de forma segura?

- Colisión vehicular simple por alcance (excluye ser empujado hacia el tráfico contrario, golpeado por un autobús o camión grande, vuelco, golpeado por un vehículo de alta velocidad).

- Paciente que se encuentra sentado en la sala de emergencias.

- Paciente que ha estado deambulando en cualquier momento desde el trauma.

- Dolor cervical de inicio no inmediato.

- Ausencia de dolor a la palpación en la línea media de la columna cervical posterior.

- Si la respuesta es NO a NINGUNO de estos factores de bajo riesgo (es decir, el paciente no cumple con los criterios para una evaluación segura del movimiento) → Se necesitan Radiografías.

- Si la respuesta es SÍ a ALGUNO de estos → Pasar al paso 3.

- ¿Es el paciente capaz de rotar activamente el cuello 45° hacia la izquierda y hacia la derecha?

- (Esta evaluación solo se realiza si el paciente ha pasado los dos filtros anteriores).

- Si el paciente NO PUEDE rotar activamente el cuello 45° en ambas direcciones → Se necesitan Radiografías.

- Si el paciente SÍ PUEDE rotar activamente el cuello 45° en ambas direcciones → NO se necesitan Radiografías.

En esencia: Se necesita una radiografía si existen factores de alto riesgo, si no se identifican factores de bajo riesgo que permitan una evaluación segura del movimiento, o si, habiendo factores de bajo riesgo, el paciente no puede rotar el cuello activamente de forma adecuada.

¿Por qué se considera más precisa que NEXUS (en su entorno original)?

Cuando se comparan en el contexto para el que fueron diseñadas (salas de emergencia, pacientes alertas y estables):

- Sensibilidad comparable o incluso superior: Ambas reglas tienen una sensibilidad muy alta para detectar lesiones cervicales clínicamente significativas (la CCR reportó >99% en sus estudios de validación).

- Mayor Especificidad: Aquí es donde la CCR a menudo muestra una ventaja significativa sobre NEXUS (aproximadamente 45% para CCR vs. ~13% para NEXUS en algunas comparaciones directas). Esto significa que la CCR identifica mejor a los pacientes que no tienen una lesión y, por lo tanto, reduce en mayor medida la cantidad de radiografías innecesarias.

- Mejor Estructuración (para algunos): Su naturaleza algorítmica y la definición más explícita de algunos criterios (como «mecanismo peligroso») pueden reducir la ambigüedad en comparación con términos más subjetivos de NEXUS como «lesión distractora» o «intoxicación».

Pero también tiene sus limitaciones importantes:

- Validación hospitalaria: Al igual que NEXUS, la CCR fue desarrollada y validada en entornos hospitalarios controlados, no en el impredecible y a menudo hostil ambiente prehospitalario.

- Requiere cooperación completa: Su aplicación depende crucialmente de un paciente completamente alerta, cooperador y capaz de comprender y seguir instrucciones (especialmente para la evaluación del rango de movimiento). Por lo tanto, no es aplicable si hay alteración del sensorio, si el paciente está intubado, o en casos de politrauma grave que impida una evaluación fiable.

- Complejidad relativa: Aunque estructurada, su algoritmo de múltiples pasos es más complejo de memorizar y aplicar rápidamente en el campo en comparación con los cinco criterios de NEXUS, lo que ha podido influir en su menor adopción global en el ámbito prehospitalario.

«La CCR es más que una lista de chequeo. Es un algoritmo de razonamiento clínico… pero uno que requiere un paciente alerta, cooperativo, y un entorno que permita observar y decidir con calma. Y la calle, … la calle casi nunca da esa calma.»

CCR en la Calle: Un algoritmo sofisticado frente a la dura realidad prehospitalaria

Al igual que con NEXUS, hubo un interés considerable en trasladar la precisión de la CCR al ámbito prehospitalario. Sin embargo, los desafíos fueron similares, si no mayores.

¿Qué dicen los estudios sobre su aplicación prehospitalaria?

- Clayton JL, et al. (Prehospital Emergency Care, 2006): Al evaluar la aplicación de la CCR por paramédicos, encontraron una baja adherencia al algoritmo y una considerable variabilidad entre los profesionales.

¿Por qué? Algunos pasos, como la interpretación de un «mecanismo de alta energía» o la evaluación de si el paciente está «sentado confortablemente», pueden seguir siendo subjetivos. Además, la evaluación del rango de movimiento activo del cuello requiere una cooperación total y un entorno que no siempre está disponible.

- Hoffman JR, Mower WR, Wolfson AB, Todd KH, Zucker MI. (Annals of Emergency Medicine, 2005 – aunque este estudio se centró más en NEXUS, el contexto comparativo y las discusiones sobre validación son relevantes): La conclusión general de la época, aplicable a ambas reglas, era que ninguna estaba completamente validada para el uso prehospitalario generalizado, en gran parte porque ambas dependen de pacientes alertas y de personal con un entrenamiento avanzado en juicio clínico.