Alejandro Gómez MD EMT-P

EMERCRIT

Bradicardias sintomáticas ¿el algoritmo se queda corto?

La bradicardia sintomática es una condición clínica frecuente en los servicios de urgencias y cuidados críticos, especialmente en pacientes mayores y con comorbilidades cardiovasculares. Aunque no todas las bradicardias son peligrosas, cuando se presentan con síntomas como hipotensión, alteración del estado mental o signos de shock, representan una emergencia médica que puede evolucionar rápidamente hacia la inestabilidad hemodinámica o el paro cardíaco. En series hospitalarias, hasta un 10% de los pacientes que presentan bradicardia sintomática requieren intervenciones avanzadas como marcapasos temporales o infusiones vasoactivas.

Desde el punto de vista epidemiológico, la presencia de bradicardia sintomática se asocia con un aumento en la mortalidad intrahospitalaria, especialmente cuando es secundaria a trastornos del sistema de conducción como bloqueos AV de alto grado, o cuando coexiste con cardiopatía estructural. Estudios retrospectivos han identificado que la bradicardia clínicamente significativa —aquella que requiere tratamiento urgente— puede duplicar el riesgo de muerte en comparación con pacientes con ritmo sinusal estable. Este impacto es aún mayor en contextos de bajo recurso, donde el acceso inmediato a marcapasos o soporte farmacológico puede estar limitado.

Por esta razón, es esencial reconocer que una proporción importante de estos pacientes será atendida inicialmente por los servicios de emergencias médicas. En esos escenarios, el enfoque no puede limitarse a administrar oxígeno y realizar el traslado pasivo al hospital. Esa estrategia —aunque bien intencionada— es insuficiente ante el alto riesgo de deterioro clínico y mortalidad. Los equipos prehospitalarios deben estar entrenados y equipados para iniciar soporte vital avanzado, incluyendo la estimulación transcutánea, que representa una intervención crítica y potencialmente salvadora mientras se accede a una atención definitiva.

Etiología: ¿Por qué se produce la bradicardia?

La bradicardia se produce cuando el sistema eléctrico del corazón genera impulsos más lentos de lo normal o cuando estos impulsos no se conducen adecuadamente a través del nodo auriculoventricular o del sistema His-Purkinje. Esto puede deberse a un fallo en el marcapasos natural del corazón (el nodo sinusal), a una alteración en la conducción de los impulsos, o a mecanismos reflejos que reducen la frecuencia cardíaca. Aunque puede ser fisiológica en algunos contextos (como en atletas), en escenarios clínicos suele reflejar un desequilibrio entre la actividad simpática y parasimpática, o una respuesta a lesiones, fármacos o trastornos metabólicos.

En situaciones críticas, lo relevante no siempre es determinar la causa exacta de inmediato, sino identificar si la bradicardia compromete la perfusión y requiere intervención urgente. La prioridad es estabilizar, y luego sí, avanzar en la búsqueda etiológica con más detalle.

Causas intrínsecas: el problema está en el corazón

Este grupo incluye alteraciones del sistema eléctrico del corazón, ya sea por daño estructural, degeneración progresiva o infiltración patológica.

- Fibrosis y envejecimiento: A medida que envejecemos, el sistema de conducción puede deteriorarse. Las enfermedades de Lev y Lenègre representan ejemplos clásicos de esclerosis y degeneración idiopática del sistema His-Purkinje. Esto puede generar bloqueos auriculoventriculares (AV) progresivos e irreversibles.

- Infarto de miocardio: Una oclusión coronaria puede dañar el nodo sinusal o el nodo AV, especialmente en infartos de cara inferior (por compromiso de la arteria coronaria derecha), provocando bradicardias severas que requieren intervención inmediata.

- Enfermedades infiltrativas: La amiloidosis, la sarcoidosis y otras patologías que infiltran el tejido cardíaco pueden interrumpir el sistema de conducción de manera progresiva o súbita.

- Infecciones: La enfermedad de Chagas, particularmente en América Latina, es una causa relevante de bradicardia por afectación directa del sistema de conducción. También lo son algunas endocarditis que comprometen el nodo AV o estructuras cercanas.

- Cardiopatías congénitas: Algunas malformaciones estructurales presentes desde el nacimiento pueden generar bloqueos eléctricos o alteraciones del automatismo que se manifiestan con bradicardia, incluso desde la infancia.

Causas extrínsecas: el problema viene de afuera

Aquí se agrupan factores que, sin dañar directamente el corazón, interfieren con su capacidad para mantener una frecuencia adecuada. Muchas son causas reversibles, lo que hace aún más importante identificarlas a tiempo.

- Fármacos: Una de las causas más frecuentes. Medicamentos como los betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio (verapamilo, diltiazem), antiarrítmicos (amiodarona, digoxina) y opioides pueden frenar el ritmo cardíaco en exceso, sobre todo en pacientes con reserva limitada del sistema de conducción.

- Trastornos electrolíticos: La hiperpotasemia, en particular, puede deprimir el automatismo y la conducción cardíaca, causando bradicardia, ondas P ausentes e incluso asistolia.

- Hipotiroidismo: Una tiroides hipoactiva enlentece todo el metabolismo, incluido el ritmo cardíaco. No es raro que la bradicardia sea uno de los hallazgos iniciales en pacientes con hipotiroidismo no diagnosticado.

- Hipoxia: Cuando las células cardíacas no reciben suficiente oxígeno, su automatismo puede deprimirse, generando ritmos lentos o incluso pausas.

- Aumento del tono vagal: Situaciones transitorias como el sueño profundo, el vómito, la maniobra de Valsalva, o la estimulación del seno carotídeo pueden activar el sistema parasimpático y provocar una disminución momentánea de la frecuencia cardíaca. En la mayoría de los casos, estas bradicardias son benignas y autolimitadas.

- Condición atlética: En individuos muy entrenados, una bradicardia sinusal en reposo puede ser completamente normal. Es el resultado de un sistema nervioso autónomo adaptado, no una patología.

Impacto Clínico: El Paciente Sintomático

Cuando un paciente no puede compensar una frecuencia cardíaca lenta, se vuelve sintomático, y es en ese momento cuando la bradicardia se convierte en una emergencia clínica. Una perfusión inadecuada a los órganos vitales puede provocar síncope (desmayos) con riesgo de lesiones traumáticas, mareos incapacitantes, insuficiencia cardíaca aguda y, en los casos más graves, puede culminar en un paro cardíaco y la muerte.

Aunque una bradicardia en un paciente asintomático no parece asociarse a un aumento de la mortalidad, el pronóstico cambia radicalmente cuando aparecen los síntomas. Por ejemplo, en el contexto de un infarto agudo de miocardio, el desarrollo de un bloqueo cardíaco de alto grado es un marcador de alta mortalidad.

La Importancia del Manejo Oportuno

El reconocimiento temprano y el tratamiento adecuado son cruciales para evitar el deterioro del paciente. El manejo de la bradicardia sintomática es un continuo de atención que se inicia en el entorno prehospitalario y se consolida en el hospital.

En el escenario prehospitalario, los equipos de emergencia se centran en la estabilización (ABC), la identificación de signos de inestabilidad y, si están capacitados, la administración de atropina o la aplicación de un marcapasos transcutáneo. Estas acciones iniciales son vitales y pueden salvar la vida del paciente antes de su llegada al hospital.

En el escenario hospitalario, se realiza el diagnóstico definitivo de la causa, permitiendo un tratamiento dirigido. Aquí se dispone de terapias avanzadas como las infusiones de dopamina o adrenalina si la atropina no es efectiva. Además, es el entorno seguro para colocar un marcapasos transvenoso como medida temporal y, si la causa es irreversible, implantar un marcapasos permanente, que constituye el tratamiento definitivo para la mayoría de los pacientes sintomáticos.

El enfoque ante un paciente con bradicardia debe centrarse en su estado clínico, no en la cifra de su frecuencia cardíaca. La identificación de síntomas de inestabilidad es el gatillo para una intervención escalonada y oportuna, que es fundamental para estabilizar al paciente y mejorar su pronóstico.

Aproximación al manejo de bradicardias que tanto abarca el algoritmo

Figura1. Algoritmo tradicional para el abordaje de las bradicardias sintomáticas

El algoritmo tradicional para el manejo de bradicardias sintomáticas, ha sido durante años una herramienta didáctica sencilla, clara y efectiva para el abordaje inicial. Su estructura lineal y sus intervenciones escalonadas han salvado vidas y guiado decisiones urgentes en escenarios caóticos.

Pero, ¿es suficiente?

La realidad clínica es mucho más compleja. Las bradicardias no son un solo diagnóstico, sino un espectro que abarca desde atletas asintomáticos hasta pacientes en inminente colapso hemodinámico. No todas responden igual a la atropina. No todos los bloqueos AV son iguales. No todos los marcapasos transcutáneos capturan. Y no todos los profesionales están entrenados para navegar esa zona gris donde la fisiología real no calza en los esquemas del póster. En esta revisión crítica, desglosaremos cada componente del algoritmo con ojo clínico, evidencia en mano y sentido común de urgencia. Analizaremos sus fortalezas, sus vacíos y sus omisiones. No como un ataque a una guía, sino como un llamado a ir más allá del protocolo y recuperar el pensamiento clínico en el manejo de la bradicardia.

“Frecuencia menor de 50 lpm, normalmente es bradiarritmia”: ¿Qué hay detrás de este umbral?

El algoritmo inicia con una afirmación que parece sencilla: evaluar la respuesta clínica si la FC < 50 lpm. Pero detrás de este punto de partida hay un cambio de paradigma silencioso y muy relevante.

Durante décadas, aprendimos que cualquier frecuencia por debajo de 60 lpm era bradicardia. Sin embargo, la evidencia y la práctica clínica nos han enseñado que esa cifra es más arbitraria que útil. Estudios poblacionales han demostrado que muchas personas sanas —no solo atletas— presentan frecuencias en reposo entre 50 y 60 lpm sin ningún síntoma. ¿Entonces por qué arrancar el algoritmo con un corte en 50?

Las guías de la ACC/AHA/HRS de 2018 lo explican claramente: el comité decidió, de forma intencionada, usar <50 lpm como umbral operativo para sospechar disfunción del nodo sinusal (SND), basándose en datos que muestran que la frecuencia cardíaca en adultos sanos puede bajar hasta 40-55 lpm sin repercusión clínica. Este umbral no es diagnóstico per se, pero sí una alerta útil en el contexto de urgencias.

Y ahí está la clave: el número por sí solo no importa tanto como la respuesta clínica del paciente. El objetivo no es identificar una bradicardia «de manual», sino una bradiarritmia significativa, capaz de comprometer la perfusión. Por eso, <50 lpm es simplemente una puerta de entrada. Lo que define la conducta posterior será el contexto clínico, los síntomas y el juicio del equipo de emergencias.

Este cambio sutil nos recuerda algo fundamental: la frecuencia es solo un número. Lo que importa es cómo late la vida detrás de ese ritmo lento.

“Identifica y trata la causa subyacente”

Este nodo del algoritmo puede parecer rutinario. Sin embargo, es posiblemente el paso más clínico, más sensato y, a la vez, más ignorado en la práctica real. Su título —»Identifica y trata la causa subyacente»— no es una cortesía diagnóstica: es una recomendación Clase I respaldada por las guías de 2018 (ACC/AHA/HRS) y por el sentido común clínico más básico. Aquí no estamos hablando de ritmos, sino de lo que genera esos ritmos. Vamos parte por parte:

A: Vía aérea y oxigenación. B: Ventilación.

“Mantener permeable la vía aérea. Asistencia a la respiración si es necesario. Oxígeno si hay hipoxia.”

En emergencias, lo primero es la vida, y la vida comienza con oxígeno. La bradicardia sintomática puede ser la primera señal de una hipoxia severa, especialmente en pacientes con deterioro respiratorio. Sin embargo, el algoritmo es claro y prudente: oxígeno sí, pero solo si hay hipoxia. La hiperoxia también mata, y no hay que regalarle litros de O₂ a quien no los necesita.

Esto conecta directamente con la primera “H” de las causas reversibles. Si no estás pensando en la vía aérea y la oxigenación como posibles responsables del cuadro, estás actuando en automático, no en medicina crítica.

Monitorización y acceso: Lo que no se mide, no se puede tratar

“Monitorización cardíaca, presión arterial, oximetría. Acceso intravenoso.”

Aquí no hay mucho debate. Si no tienes al paciente monitorizado, estás volando a ciegas. La monitorización del ritmo te dirá si es un bloqueo AV, una disfunción sinusal o algo más raro. La presión arterial y la oximetría te dan la primera señal de inestabilidad. Y sin un acceso venoso, estás literalmente fuera del algoritmo.

Este paso es la infraestructura básica de toda intervención. Sin él, no hay nada.

3. EKG de 12 derivaciones: Ideal, pero no siempre posible

“EKG de 12 derivaciones si está disponible; no retrasar la terapia.”

Este punto, aunque breve, merece toda nuestra atención crítica. El EKG de 12 derivaciones sigue siendo la herramienta más valiosa para entender la causa subyacente de una bradicardia: infarto agudo, bloqueos de rama avanzados, toxicidad farmacológica (como con digoxina o farmacos cronotrópicos negativos), e incluso alteraciones electrolíticas como la hiperpotasemia pueden revelarse claramente en un trazado completo.

Sin embargo, la realidad clínica no siempre lo permite. Hay momentos en que la inestabilidad hemodinámica es tan evidente que sentar al paciente para hacer un EKG formal es simplemente impensable. En esas situaciones, lo más sensato no es renunciar al electro, sino adaptarlo.

Si no puedes obtener un EKG formal de 12 derivaciones, imprime al menos una porción del trazado desde el monitor del cardiodesfibrilador. A veces, esa simple acción puede darte lo suficiente para diferenciar entre un BAV completo y una disfunción sinusal. Lo importante es capturar algo útil, aunque sea incompleto.

Y un punto clave: medir intervalos directamente desde la pantalla del monitor es muchas veces un acto de fe más que una herramienta diagnóstica. La resolución, el barrido, y la falta de calibración hacen que interpretar PR, QRS o QT desde ahí sea, en el mejor de los casos, incierto.

4. Considerar causas hipóxicas y toxicológicas

“Considerar causas hipóxicas o toxicológicas.”

Este cierre es un guiño a algo que muchas veces olvidamos: la bradicardia es solo un síntoma. Y a veces el problema está muy lejos del nodo sinusal o del haz de His. Una intoxicación por beta bloqueadores, una sobredosis de opioides, una hipoxia silenciosa… pueden ser las verdaderas culpables. No te quedes atrapado en el ritmo. Piensa en el contexto. Este cuadro no debería verse como un paso previo para “pasar rápido a la atropina”. Es, en realidad, donde se define si vas a hacer una medicina basada en algoritmos o en fisiopatología. Es el momento donde la reanimación se encuentra con el pensamiento crítico.

¿Qué Significa «Persistente»?

En el contexto de un algoritmo de emergencia, «persistente» no tiene una definición estricta de tiempo (p. ej., «más de 5 minutos»). Se refiere a una bradicardia que se mantiene durante el periodo de evaluación inicial y no se resuelve espontáneamente ni con las medidas básicas iniciales (como administrar oxígeno si había hipoxia). Es la arritmia que el equipo está presenciando y que obliga a tomar una decisión sobre el siguiente paso, en contraposición a un episodio transitorio que se resuelve por sí solo.

Los Signos de Inestabilidad: Un Concepto Universal

Estos son los mismos criterios de inestabilidad que se utilizan en el algoritmo de taquicardias. Esto se debe a que reflejan un denominador común: un gasto cardíaco insuficiente que lleva a la hipoperfusión de los órganos vitales. Ya sea que el corazón lata demasiado rápido o demasiado lento, si no puede mantener una presión y un flujo sanguíneo adecuados, los órganos vitales (cerebro, corazón, riñones) sufren, manifestándose con estos signos de alarma. Su presencia transforma una «bradicardia» en un «paciente con bradicardia sintomática e inestable».

El Desafío: El Paciente Asintomático en Reposo pero Sintomático al Esfuerzo

Este es el punto más importante y sutil pero que en EMERCRIT consideramos que se ha pasado por alto, este cuadro del algoritmo está diseñado para identificar la inestabilidad en el momento agudo, usualmente con el paciente en reposo en la sala de emergencias. Falla en capturar al paciente asintomático en reposo, aquel que en la camilla parece estar bien, pero se marea o se fatiga severamente con solo intentar caminar.

Las guías SÍ contemplan esta situación, pero en el contexto de la evaluación crónica o subaguda, no en este paso de emergencia inmediata. Este problema se conoce como Incompetencia Cronotrópica.

La incompetencia cronotrópica es la incapacidad del corazón para aumentar su frecuencia en proporción a la demanda metabólica del ejercicio. Es un tipo de disfunción del nodo sinusal que se manifiesta con el esfuerzo. El diagnóstico de esta condición a menudo requiere una prueba de esfuerzo (banda sin fin), donde se documenta la incapacidad del corazón para alcanzar la frecuencia cardíaca esperada, correlacionándola con los síntomas del paciente.

Tratamiento: En pacientes con incompetencia cronotrópica que causa síntomas, la recomendación es el implante de un marcapasos permanente con programación de respuesta en frecuencia (rate-responsive), que utiliza sensores para detectar la actividad física y aumentar la frecuencia de estimulación artificialmente. Esta indicación tiene una recomendación Clase IIa.

El cuadro de inestabilidad del algoritmo agudo está diseñado para captar la emergencia inmediata del paciente con bajo gasto en reposo. El problema del paciente «estable en reposo pero sintomático al esfuerzo» corresponde a la incompetencia cronotrópica, una condición que las guías reconocen plenamente y para la cual indican tratamiento con marcapasos, aunque su diagnóstico y manejo suelen ocurrir fuera del algoritmo de emergencia inicial.

Consideración Especial: El paciente con incompetencia cronotrópica en urgencias

Según el algoritmo de manejo agudo, este paciente se clasificaría inicialmente como estable, pero con una consideración crítica que cambia por completo su manejo.

En el escenario de urgencias, un paciente con incompetencia cronotrópica, si está en reposo y no presenta los signos de inestabilidad del algoritmo (hipotensión, alteración mental, etc.), se manejaría inicialmente como estable. Es decir, no sería candidato para recibir atropina o un marcapasos transcutáneo de manera inmediata según el flujograma.

Sin embargo, aquí es donde el juicio clínico supera al algoritmo. La historia clínica del paciente (el relato de síncope, presíncope o fatiga extrema con un esfuerzo mínimo) es el dato más alarmante. Aunque sus signos vitales puedan parecer normales en la camilla, su incapacidad para mantener el gasto cardíaco durante la actividad lo pone en un riesgo muy elevado de sufrir un evento adverso grave al retomar su vida diaria.

Por lo tanto, el manejo correcto en urgencias no es simplemente «monitorizar y observar» con la intención de dar el alta. La acción correcta es:

Reconocer el patrón: Identificar que los síntomas severos del paciente, aunque no estén presentes en reposo, son causados por la bradicardia al mínimo esfuerzo.

Evitar el alta: Este paciente no es candidato para ser dado de alta. Clasificarlo como «estable» solo se refiere a su estado en reposo en ese momento, no a su pronóstico a corto plazo.

Admisión Hospitalaria: La decisión más importante y segura es el ingreso hospitalario para estudio por cardiología. El servicio de urgencias actúa como un puente seguro hacia el diagnóstico y tratamiento definitivo (el marcapasos permanente), evitando que el paciente sufra una caída o un síncope en su domicilio.

Aunque el algoritmo agudo no lo clasifique para terapia de emergencia inmediata (atropina/marcapasos transcutáneo), la historia del paciente lo clasifica para una acción urgente y decisiva: la admisión hospitalaria para un manejo definitivo.

Atropina y las Opciones de Segunda Línea

Este bloque del algoritmo condensa uno de los momentos más críticos en el manejo de la bradicardia sintomática: el punto donde el tiempo empieza a jugar en contra y las decisiones deben ser simultáneas, no secuenciales. Vamos a desmenuzarlo con precisión clínica.

Atropina: ¿Es realmente la primera línea? Solo a veces.

La atropina, con una dosis estándar de 1 mg IV cada 3 a 5 minutos, hasta un máximo de 3 mg, es tradicionalmente la primera intervención. Pero su utilidad está lejos de ser universal.

¿Dónde actúa? En el nodo sinusal y nodo AV. ¿Dónde falla? En los bloqueos infranodales (Mobitz II y bloqueo AV completo). Estos ocurren más allá del punto donde la atropina tiene efecto, y su uso no solo será ineficaz, sino que puede agravar la situación al acelerar el nodo sinusal sin mejorar la conducción a los ventrículos.

Las guías de 2018 recomiendan precaución con atropina en bradicardias con QRS ancho (posible bloqueo infranodal). En estos casos, la primera intervención no debe ser atropina sino preparar el marcapasos.

Y no olvides este detalle fino pero fundamental: en pacientes con trasplante cardíaco, la atropina está contraindicada. El corazón denervado no responderá como se espera, y pueden producirse efectos paradójicos, incluyendo bradiarritmias más graves.

“Y/O”: Un error semántico que puede matar

El algoritmo usa “y/o”, pero esto no significa «elige lo que quieras». Significa actuar en paralelo. Aquí está la interpretación correcta, con jerarquía clínica:

Primera Acción: Marcapasos Transcutáneo

El marcapasos transcutáneo es el tratamiento definitivo y más confiable. No depende de la fisiología del nodo sino que impone un ritmo ventricular desde fuera. Aunque doloroso y muchas veces mal tolerado sin sedación, es tu carta más segura.

No lo dejes para después. En cuanto la atropina falla o se identifica una bradiarritmia que claramente no va a responder, coloca los parches y programa el marcapasos mientras el equipo inicia otras medidas.

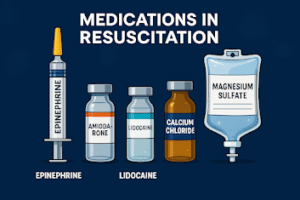

Terapia Puente y de Segunda Línea: Dopamina y Adrenalina

Cuando la atropina es ineficaz o no es apropiada, es crucial escalar a una terapia de segunda línea. El uso de infusiones vasoactivas como la dopamina o la adrenalina tiene una recomendación Clase IIb (Puede considerarse) en las guías, con un Nivel de Evidencia que va desde C-LD (Datos Limitados) para la Disfunción del Nodo Sinusal hasta B-NR (Calidad Moderada de estudios no aleatorizados) para el Bloqueo AV.

Porcentaje de Éxito y Evidencia Clave

Las guías no especifican un porcentaje de éxito concreto para estas infusiones. Sin embargo, su respaldo se basa en evidencia clave, principalmente en el ensayo clínico aleatorizado PrePACE. Este estudio, realizado en el ámbito prehospitalario, comparó directamente el uso de una infusión de dopamina contra el marcapasos transcutáneo en pacientes con bradicardia inestable que no respondieron a la atropina. El resultado fundamental fue que la dopamina demostró ser equivalente al marcapasos transcutáneo en cuanto a la supervivencia al alta hospitalaria y a la incidencia de eventos adversos graves. Este hallazgo es el que posiciona a estas infusiones como una alternativa razonable y una terapia puente vital.

Terapia Puente: Guía Práctica

Cuando hay demora para activar el marcapasos o el paciente necesita soporte hemodinámico inmediato, las infusiones se convierten en un puente farmacológico vital:

- Dopamina (Infusión de 5-20 mcg/kg/min): Ideal si la hipotensión es el problema predominante. Su efecto vasopresor es útil para mejorar la presión arterial mientras se aumenta la frecuencia cardíaca.

- Adrenalina (Infusión de 2-10 mcg/min): Es un cronotrópico (aumenta la frecuencia cardíaca) más potente y de acción más directa. Es la preferida si la bradicardia es extrema o si hay un deterioro neurológico agudo, aunque tiene un mayor potencial de causar arritmias

¿Qué hago primero? ¿Y si ambas fallan?

- Si hay tiempo, infusión + marcapasos en paralelo.

- Si hay paro inminente, marcapasos primero.

Si el marcapasos no captura, no esperes: aumenta miliamperios, cambia posición, y/o continúa con adrenalina mientras se considera marcapaso transvenoso.

La verdadera enseñanza aquí no es solo saber qué fármaco usar, sino entender que en bradicardia inestable no puedes pensar de forma lineal. La atropina es solo un intento. Lo que salva es la capacidad del equipo de anticiparse: preparar el marcapasos y la infusión al mismo tiempo, sin esperar a que falle lo primero para arrancar con lo segundo.

Adrenalina en Bolo («Push-Dose»): ¿Una Opción en la Bradicardia Inestable?

Ante un paciente con bradicardia e inestabilidad, el tiempo es crítico. Pero ¿qué hacer si las herramientas estándar, como un marcapasos o una bomba de infusión, no están disponibles de inmediato? Surge entonces el debate sobre el uso de adrenalina en bolo o «push-dose», una práctica no exenta de controversia. A continuación, analizamos la evidencia y la lógica clínica detrás de esta maniobra.

1. Lo que Dicen las Guías y la Evidencia

Las guías de práctica clínica, como las de la ACC/AHA/HRS de 2018, son claras en su recomendación: para la bradicardia que no responde a la atropina, la adrenalina debe administrarse en

infusión continua (2-10 mcg/min). El objetivo es lograr un soporte hemodinámico controlado y sostenido, algo que una infusión proporciona de manera más segura y predecible que los bolos.

A pesar de su ausencia en las guías de cardiología, el concepto de «Push-Dose Pressors» es conocido en la medicina de emergencia y anestesia, pero su uso se ha descrito principalmente para manejar la hipotensión transitoria (p. ej., post-intubación). No existen estudios de alta calidad que respalden su uso como tratamiento primario para la bradicardia sintomática. La evidencia se limita a reportes de casos y opinión de expertos, casi siempre en el contexto de la hipotensión, no de la bradicardia como problema principal.

En resumen: la terapia con adrenalina en bolo no está respaldada por las guías cardiovasculares actuales para el manejo de la bradicardia.

2. Análisis Clínico Razonado: Una Herramienta de Doble Filo

Si no está en las guías, ¿por qué se sigue discutiendo? Porque la medicina de emergencia a menudo ocurre en escenarios donde «lo perfecto es enemigo de lo bueno». Analicemos los pros y contras en la situación límite: un paciente inestable sin acceso inmediato a marcapasos o bomba de infusión.

El Argumento a Favor: Rapidez como Puente a la Estabilidad

- Velocidad: Administrar un bolo intravenoso es la forma más rápida de entregar un fármaco. Esos minutos ganados pueden ser cruciales para evitar el paro cardíaco.

- Puente Terapéutico: Un bolo de 10-20 mcg de adrenalina puede funcionar como un «puente heroico», aumentando transitoriamente la frecuencia y la presión arterial, dando al equipo el tiempo necesario para preparar de forma segura el marcapasos transcutáneo o una infusión continua.

- Disponibilidad: Jeringas y adrenalina están en cualquier carro de paro, haciendo esta una opción teóricamente disponible en cualquier lugar y momento.

El Argumento en Contra: Un Margen de Seguridad Mínimo

- Riesgo CRÍTICO de Error de Dosis: Este es el mayor peligro y la razón por la que las guías no lo recomiendan. La adrenalina de paro cardíaco tiene una concentración de 100 mcg/ml. La dosis en «push-dose» es de 10-20 mcg. Un simple error en la dilución o el cálculo puede resultar en una sobredosis masiva, provocando una tormenta adrenérgica con consecuencias fatales como hemorragia cerebral, taquiarritmias ventriculares o isquemia miocárdica masiva.

- Efecto Impredecible y Picos Hemodinámicos: Un bolo genera un «golpe» farmacológico con un pico de efecto muy alto y una caída abrupta, causando oscilaciones peligrosas en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Una infusión continua es un «flujo» controlable que permite una estabilidad mucho mayor.

- Falta de Estandarización: Al ser una práctica fuera de las guías, no hay protocolos estandarizados sobre la dosis exacta, la frecuencia de repetición o el monitoreo, lo que incrementa el riesgo.

En un escenario extremo de «último recurso», con un paciente en bradicardia severa y paro inminente, un proveedor experimentado podría considerar la adrenalina en push-dose como una maniobra de rescate para ganar tiempo.

Sin embargo, no debe considerarse una alternativa estándar. Es una intervención de alto riesgo que se desvía de la práctica recomendada. La prioridad absoluta debe ser siempre establecer las terapias seguras y probadas: el marcapasos transcutáneo y/o una infusión continua. El riesgo de un error catastrófico con un bolo de adrenalina es tan alto que su uso solo podría justificarse cuando la alternativa inmediata es el paro cardíaco inevitable del paciente.

Con esto queda resulto todo ¿Seguro?

Este cuadro representa el plan a seguir una vez que el paciente ha sido estabilizado con las medidas de segunda línea (marcapasos transcutáneo o infusiones). No son acciones de pánico, sino los siguientes pasos lógicos en el manejo integral del paciente.

«Consulta de Expertos»: Qué Significa y Qué Hacer si no Hay Nadie

El Escenario Ideal: En un hospital con todos los recursos, «Consulta de expertos» significa llamar al electrofisiólogo o al intensivista. Este especialista es necesario para:

- Realizar el procedimiento: La colocación de un marcapasos transvenoso es una técnica invasiva que requiere experiencia.

- Determinar la causa y el pronóstico: El experto evaluará si la bradicardia es reversible o si se necesitará un marcapasos permanente.

- Planificar la terapia a largo plazo: Decidir el momento y el tipo de dispositivo permanente es una decisión especializada.

- La Realidad Clínica: En muchos centros de urgencias, especialmente en áreas rurales o durante la noche, no hay un especialista disponible de inmediato.

¿Qué significa «Consulta de expertos» en este contexto? La interpretación debe cambiar. La responsabilidad del médico de urgencias o del intensivista es:

Mantener la Estabilización a Toda Costa: La prioridad número uno es asegurar que el «puente» que se ha construido (con el marcapasos transcutáneo y/o las infusiones) sea sólido. El manejo eficaz de la sedación para el dolor del marcapasos y el ajuste de las dosis de dopamina/adrenalina son habilidades cruciales.

Activar el Traslado: En un centro sin especialista, el paso «Consulta de expertos» se traduce en: «Reconocer la necesidad de un nivel superior de atención e iniciar el traslado urgente a un centro con capacidad de cardiología/electrofisiología». La consulta se realiza por teléfono con el médico receptor para coordinar la logística y el manejo durante el traslado.

Marcapasos transvenoso (Clase IIa): El puente a la estabilidad

Si la bradicardia persiste, el siguiente paso es considerar un marcapasos transvenoso. Este dispositivo es mucho más estable y cómodo para el paciente que el marcapasos transcutáneo y actúa como el puente ideal hacia la recuperación o la implantación de un marcapasos permanente.

Sin embargo, es fundamental entender que esta no es una maniobra sencilla. Se trata de un procedimiento invasivo que requiere material específico y personal experimentado. La técnica implica la colocación de un cable-electrodo de marcapasos a través de un acceso venoso central (usualmente un introductor de alto flujo), que se avanza hasta hacer contacto con el endocardio del ventrículo derecho. Aunque puede realizarse «a ciegas», las guías de 2018 señalan que las tasas de complicaciones son menores cuando se utiliza una guía por imagen, como la fluoroscopia o la ecocardiografía, para su colocación.

Este electrodo se conecta a un generador externo que, si bien es versátil, requiere una programación más compleja que un marcapasos transcutáneo. Además, el procedimiento no está libre de riesgos significativos. Las guías reportan tasas de complicaciones que pueden ir del 14% al 40%, e incluyen eventos graves como la

perforación ventricular, arritmias, trombosis venosa, pérdida de captura e infecciones que pueden complicar la futura implantación de un dispositivo permanente.

A pesar de estos riesgos, su fiabilidad y tolerancia lo convierten en la terapia de soporte eléctrico de elección cuando fallan las medidas iniciales.

Análisis Final: Dosis, causas y la elección del fármaco de segunda línea

El cuadro de «Dosis/Detalles» del algoritmo es un resumen rápido, pero la práctica clínica exige un conocimiento más profundo, especialmente en el tratamiento de las causas y en la selección de la terapia de segunda línea.

La importancia de los antídotos específicos: Glucagón y Calcio

Tu observación es perfecta. El algoritmo simplificado menciona «Tóxicos/drogas» como una causa, pero no destaca los tratamientos específicos que son vitales en estos casos. Un clínico debe saber que el manejo de una bradicardia por intoxicación va más allá de la atropina o los vasopresores generales.

Las guías detalladas de 2018, en su algoritmo completo (Figura 4), sí hacen esta distinción crucial, otorgando recomendaciones específicas:

- Para la intoxicación por Calcioantagonistas: Se recomienda la administración de Calcio Intravenoso (Clase IIa).

- Para la intoxicación por Betabloqueadores (o Calcioantagonistas): Se recomienda la administración de Glucagón (Clase IIa).

Conclusión clave: Aunque los algoritmos visuales se simplifican por necesidad, el tratamiento de una bradicardia por intoxicación debe ser dirigido. Es un recordatorio de que siempre se debe «tratar la causa subyacente» con la terapia más específica disponible, y en estos casos, el glucagón y el calcio son parte del tratamiento de primera línea para la causa específica.

Dopamina vs. Adrenalina: ¿Cuál Elegir y Por Qué?

Ambos fármacos son infusiones cronotrópicas de segunda línea cuando la atropina falla. Las guías les otorgan una recomendación Clase IIb («Puede considerarse»), lo que significa que son opciones válidas pero sin una evidencia de superioridad contundente sobre el marcapasos.

Las guías no establecen una preferencia estricta de uno sobre el otro. La elección se basa en el contexto clínico del paciente y el objetivo hemodinámico prioritario:

Dopamina (Infusión de 5-20 mcg/kg/min)

- Cuándo preferirla: Es la opción de elección cuando la hipotensión es un componente principal de la inestabilidad. A estas dosis, la dopamina ofrece un excelente soporte para la presión arterial a través de sus efectos beta-1 (aumentando la contractilidad y la frecuencia cardíaca) y alfa (vasoconstricción), lo que la hace muy útil en pacientes con shock distributivo o cardiogénico asociado.

- Evidencia: Su eficacia se considera equivalente a la del marcapasos transcutáneo en el estudio PrePACE, lo que le da un sólido respaldo como opción viable.

Adrenalina (Infusión de 2-10 mcg/min)

- Cuándo preferirla: Es la elección cuando la bradicardia es extrema o el paciente está en un estado peri-paro. La adrenalina es el cronotrópico (acelerador de la frecuencia cardíaca) más potente de los dos. Si el objetivo primordial es sacar al corazón de una frecuencia extremadamente baja que amenaza la vida de forma inminente, la adrenalina es más directa y efectiva.

- Precaución: Su potencia tiene un costo. La adrenalina tiene un mayor riesgo de inducir taquiarritmias, hipertensión severa y aumentar de forma significativa la demanda de oxígeno del miocardio, lo que puede ser perjudicial si hay una isquemia cardíaca de base.

| Situación Clínica | Fármaco de Elección Sugerido | Razón Principal |

| Bradicardia con Hipotensión marcada | Dopamina | Excelente soporte de presión arterial combinado con efecto cronotrópico. |

| Bradicardia Extrema o Peri-Paro | Adrenalina | El agente cronotrópico más potente para un rescate rápido de la frecuencia. |

Resumen del nivel de evidencia de las recomendaciones en el manejo de las bradicardias

| Intervención | Condición | Clase de Recomendación (COR) | Nivel de Evidencia (LOE) |

| Atropina | Bradicardia sintomática (SND o Bloqueo AV nodal) | Clase IIa (Es razonable) | C-LD |

| Dopamina / Epinefrina | Bradicardia sintomática refractaria a atropina | Clase IIb (Puede considerarse) | B-NR / C-LD |

| Calcio IV | Sobredosis de bloqueadores de canales de calcio | Clase IIa (Es razonable) | C-LD |

| Glucagón | Sobredosis de betabloq. o bloqueadores de Ca | Clase IIa (Es razonable) | C-LD |

| Insulina (dosis altas) | Sobredosis de betabloq. o bloqueadores de Ca | Clase IIa (Es razonable) | C-LD |

| Anticuerpos Fab anti-Digoxina | Toxicidad por Digoxina | Clase IIa (Es razonable) | C-LD |

| Marcapasos Transcutáneo | Bradicardia hemodinámicamente inestable refractaria a fármacos | Clase IIb (Puede considerarse) | B-R / C-LD |

LOE (Nivel de Evidencia): B-R = Datos de moderada calidad de ≥1 Ensayo Clínico Aleatorizado (RCT); B-NR = Datos de moderada calidad de ≥1 estudio no aleatorizado bien diseñado; C-LD = Datos limitados de estudios observacionales o aleatorizados con limitaciones de diseño.

Más Allá del Algoritmo, el Arte de la Reanimación

Hemos viajado a través de cada cuadro del algoritmo de bradicardia. Lo hemos honrado como la guía fundamental que es, pero también lo hemos desafiado, cuestionado y expandido. Descubrimos que detrás de un umbral de «50 lpm» hay un cambio de paradigma; que en la simple frase «tratar la causa» reside la esencia del pensamiento clínico; y que en un ambiguo «y/o» se esconde la compleja coreografía de una reanimación eficaz.

Pero si algo hemos aprendido, es que el algoritmo es el esqueleto, no el cuerpo vivo de la emergencia. Es el mapa, no el territorio. El verdadero desafío no está en memorizar los pasos, sino en entender la fisiopatología que los sustenta y en dominar las habilidades que los hacen posibles.

Por eso, el cierre de este análisis no puede ser un resumen, sino una invitación. Una invitación a continuar con el pensamiento crítico, a preguntarse siempre «¿por qué?» y «¿qué más?». Una invitación a entrenar.

Y no, no solo de forma virtual. La reanimación es un deporte de contacto. El conocimiento de la dosis de dopamina no sirve de nada sin unas manos que sepan canalizar una vía central bajo presión. La indicación de un marcapasos transcutáneo es inútil si no hemos practicado en un simulador cómo colocar los parches, encender el dispositivo y, sobre todo, cómo manejar el dolor y la ansiedad del paciente que lo sufre.

Nuestros pacientes no han leído el algoritmo. Ellos no se presentan con la claridad de un flujograma, sino con el caos de la fisiología al límite. Ellos necesitan más que un seguidor de protocolos; necesitan un clínico que piense, que se anticipe, que improvise con fundamento y que actúe con destreza.

Así que el verdadero algoritmo no está colgado en la pared de la sala de emergencias. Está en nuestras manos, en nuestro juicio y en las incontables horas de práctica deliberada. Entrena duro. Cuestiona todo. Porque la vida que depende de ti, merece mucho más que un simple algoritmo.

Lecturas Recomendadas

- Kusumoto FM, Schoenfeld MH, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay.Circulation. 2019;140:e382–e482.

- Por qué leerlo: Este es el documento fundamental y la fuente principal de evidencia para todo el manejo de la bradicardia. Es una lectura densa pero esencial para comprender a fondo el «porqué» de cada recomendación.

- Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.Circulation. 2020;142(suppl 2):S366-S468.

- Por qué leerlo: Esta es la fuente oficial del algoritmo visual de ACLS/SVA. Es perfecta para entender cómo se integran las recomendaciones de bradicardia en el contexto más amplio del soporte vital avanzado.

- Mangrum JM, DiMarco JP. The evaluation and management of bradycardia.N Engl J Med. 2000;342:703-9.

- Por qué leerlo: Aunque tiene algunos años, este artículo de revisión del NEJM es un clásico que ofrece una explicación conceptual magnífica y muy clara sobre la fisiopatología y el enfoque general de las bradicardias.

- Morrison LJ, Long J, Vermeulen M, et al. A randomized controlled feasibility trial comparing safety and effectiveness of prehospital pacing versus conventional treatment: ‘PrePACE.’Resuscitation. 2008;76:341-9.

- Por qué leerlo: Para quienes deseen analizar la evidencia de las terapias de segunda línea, este es el estudio clave que comparó la dopamina con el marcapasos transcutáneo y que respalda su uso como alternativas equivalentes en el ámbito prehospitalario.

- Singer RJ, et al. Push-dose vasopressors in emergency medicine.Am J Emerg Med. 2019;37(3):543-548.

- Por qué leerlo: Aborda el tema avanzado y controvertido de los vasopresores en bolo. Es una excelente revisión para entender la farmacología, las indicaciones (principalmente hipotensión) y los enormes riesgos asociados a esta práctica fuera de las guías estándar.